下水君100周年記念企画 ~ 縁石、縁塊等

縁石、縁塊等

少し間が開いてしまったが、下水君100周年記念企画の第17回。今回は下水君の親友、古い蓋に付き物の

写真は立派な縁石に縁取られた下水君の蓋。下水道の仕様書や書籍を見ると、「縁石」という用語の他に、似たもの・関連するものとして、「

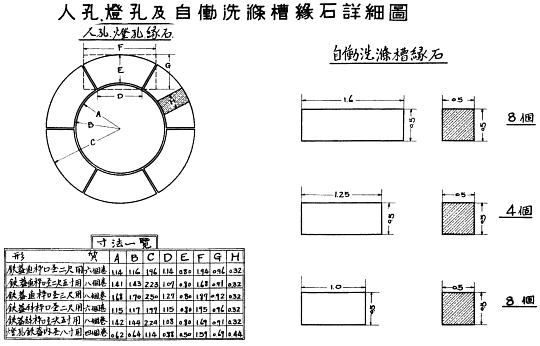

昭和4年発行の東京市下水道設計標準圖には縁石の設計図が記載されている。最初に載せた写真の縁石は、この設計図通りに造られているようだ。図に例示されているのは六個巻の縁石だが、左下の表によると口径二尺五寸及び三尺の蓋の場合は八個巻となっている。写真の縁石は八個巻で、また三尺の蓋は三重の東京市型地紋になるため、写真の蓋は二尺五寸の蓋ということになる。なお、六個巻の縁石は東京帝國大學関連の蓋に多数現存している。(表は上から、鉄蓋直枠口圣二尺用、二尺五寸用、三尺用、鉄蓋斜枠口圣二尺用、二尺五寸用、燈孔鉄蓋内圣八寸用)

表にある通り、燈孔に使われる縁石は四個巻、また自働洗滌槽にも縁石があったようだ。今のところ縁石付き自働洗滌槽の現存報告は無いようだが、ただでさえ存在感のある自働洗滌槽の蓋に縁石まで付いていたとしたら、相当目立つ存在だったろうことが想像される。

設計図通りに四個巻の縁石に囲まれた燈孔蓋。

こちらの縁石はやや造り込みが甘いようだ。隙間が多くて不揃い、でも立派。

六個巻の縁石が使われた例もある。(六個巻の縁石に見えるように線を入れたコンクリートの可能性もある)

続いて雨水桝蓋に使われている縁石。100年近く現役で使われているはずだ。自働洗滌槽の縁石もこのように設置されていたのだろう。

汚水桝の蓋にも六個巻の縁石。縁石の幅が狭い。

こちらも汚水桝の蓋。四個巻の縁石。

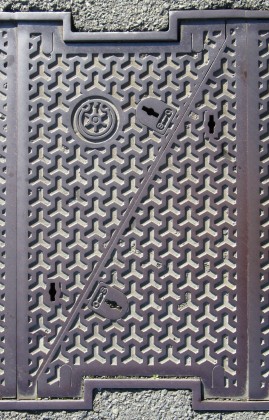

角型汚水桝の蓋にも縁石が使われているものがある。判別が難しいが、この写真では4つの縁石が風車の羽のような配置で設置されている。同じ様式でわかりやすい縁石は巢鴨町や尾久町などの例がある。

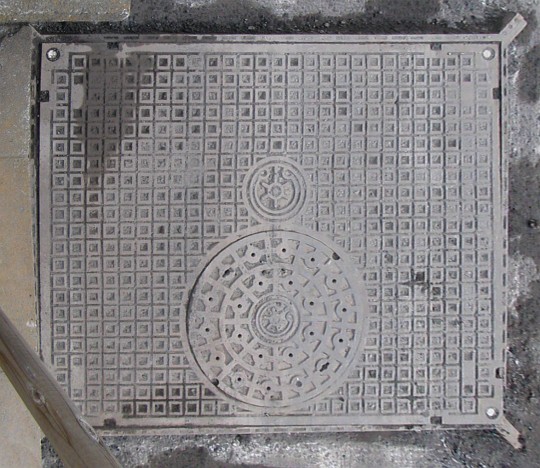

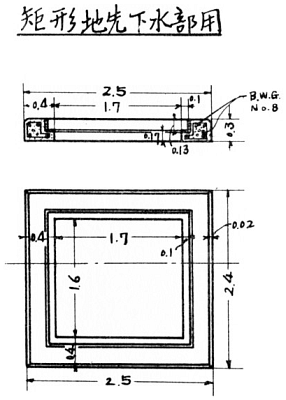

こちらも角型汚水桝の蓋だが、この蓋の周りはコンクリートで造られた縁塊になっており、縁石は使われていない。ここまで、縁塊と縁石の違いを敢えて説明してこなかったが、「縁塊」とは、この写真のように一纏まりの「塊状」になっているもの、下水道工事の際に単一の構成部品として扱うものを言うようだ。ここまで掲載してきた蓋の周りにあるものは「縁石」で、この写真の蓋の周りにあるのは「縁塊」ということになる。

先程の汚水桝に使われていた縁塊の設計図。汚水桝縁塊として記載されている。「B.W.G.」との表記があるが、これは針金の太さを示す線番(バーミンガムワイヤーゲージ: Birmingham Wire Gauge)のことで、No.8は直径0.165インチ(4.191mm)の針金(鉄筋)ということになる。

続いてL型汚水桝とその周辺に着目。写真で蓋の上部にあるのが縁石で、蓋を受ける部分には蓋受金物が装着されている。苔が生えていて判別が難しいが、写真で蓋の下部にも独立した縁石がある。これらの縁石も東京市下水道設計標準圖に記載されている。

こちらは下水君ではないが、都章の入ったL型雨水桝蓋とその周辺。こちらは縁石ではなく、鉄筋コンクリートでできた一纏まりの「縁塊」になっている。こちらの設計図は現行の下水道設計標準に「L型ます縁塊」として記載されている。

今度はコンクリート蓋とその周辺。ここまでしっかり読んで頂いたのなら、これは「縁石」ではなく「縁塊」だと即答しないと落第することになるが、話はもう少し複雑になる。

その設計図。現行の下水道設計標準に記載されているが、「縁塊」ではなく「人孔口環」として記載されている。新しい用語が出てきたがうろたえてはいけない。同じ下水道設計標準の汚水ます関連の項目には、ほぼ同じ構造のものが「汚水ます縁塊」として記載されているので、現行の仕様書になって「縁塊」という用語が「口環」と言い換えられたわけではなく、両方の用語が仕様書に載っていることになる。「口環」で検索するとメーカーの仕様書が数多く出てくるが、「口環」と「縁塊」は同列の扱いになっていることが多く、人孔に関するものを「口環」、ます類に関するものを「縁塊」と使い分けているようだ。ちなみに、写真の人孔口環は常に人孔コンクリート蓋と共に使われるようで、鉄蓋と一緒に使われることは無いようだ。なお、メーカーによっては鉄枠(後述)を「鋳鉄製口環」と表記しているが、本記事では東京都の仕様書に沿った表現を基に分類している。

最も初期のコンクリート蓋と人孔口環。口環部分はだいぶ磨り減っているようで、鉄筋が見えている。口環部分も蓋と同じく戦前に造られたものと思われるが、鉄筋の形状は現行の設計図とほとんど同じようだ。

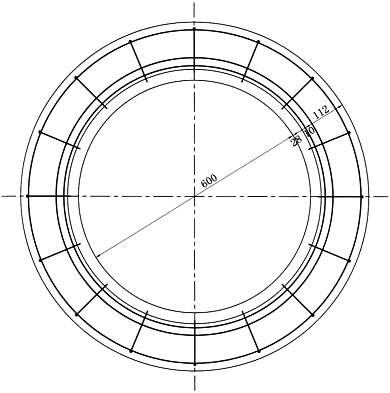

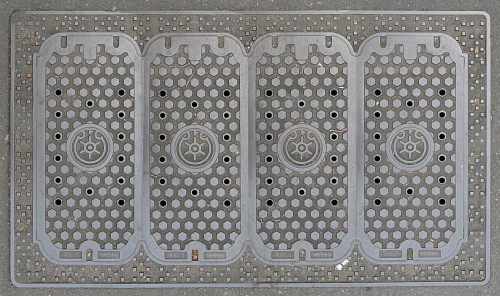

人気の高い人孔縁塊。仕様書に記載はないが、以前記事にしたように、G&U Vol.3(G&U技術研究センター 2008)のコラムに記述がある。

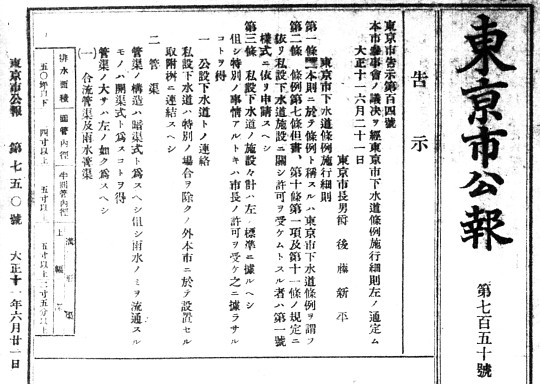

東京市では道路課も下水課も昭和4年から60cm用の人孔縁塊を使用していた。マンホールに縁塊をつけたのは、簡易舗装の道路か砂利道であったため。東京市芝區田村町にあった明工舎の森勝吉さんが考案したものといわれ、当時の名称は「森式装鉄コンクリート・ブロック」といい、実用新案品だった。

他に資料はないかと探してみたところ、日本下水道技術史余談(板倉誠 日本上下水道設計株式会社 1975)に以下の記述を見つけた。

盗難防止のために先輩森勝造(※勝吉の誤記)氏の考案を採用して鉄枠コンクリート詰の人孔蓋が特に交通の激しくない所に広く適用され今日でも受けつがれてきている。後段にのべる雨水枡、汚水枡の蓋も同様鉄枠コンクリート詰製品に変わったのである。森先輩は色々新工夫する人で一時装鉄ブロックというものを考案し駅の階段や電車路の敷石等に進出されたがこの方はあまり成功しなかった。上水道方面でも森式ジョイントで名を売った人である。

(※括弧内は筆者追記)

著者の板倉氏は第一高等學校、東京帝國大學(工學部土木課)を経て、東京市下水課、日本上下水道設計㈱に勤められているので、先輩と書かれている森勝吉氏もこのどれかに在籍していたのだと思われる。森氏の履歴はともかく、この記述を見ると、「森式装鉄コンクリート・ブロック」とは人孔縁塊そのものではなく、その材料のことを指しているようだ。それを元に改めて森氏の古い実用新案出願公告を探してみたところ、以下の資料が見つかった。

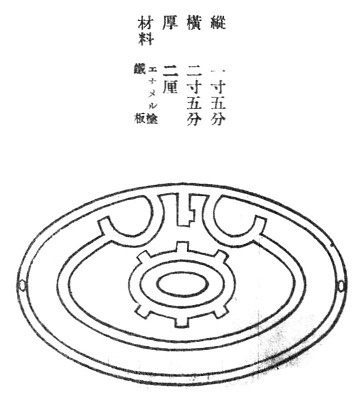

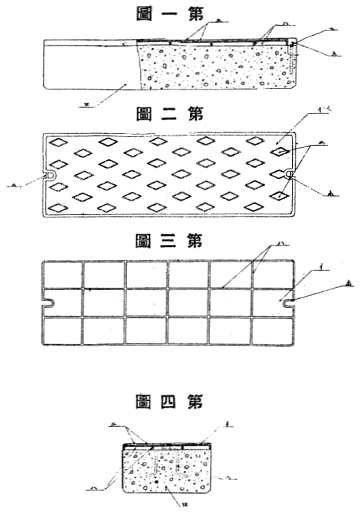

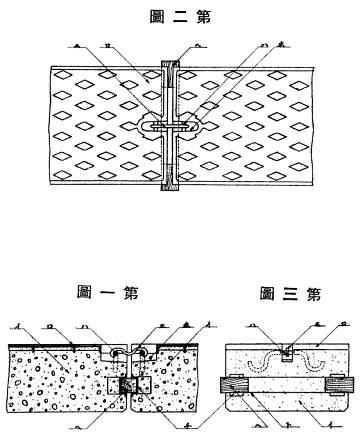

実用新案出願公告(昭和3年7600号)「鑄鐵張路面舗裝材」の付図。これが「森式装鉄コンクリート・ブロック」であると思われる。形は円形ではなく長方形だが、鋳鉄板の模様はまさしく人孔縁塊のものだ。石材に比べて強度の弱いコンクリートを鋳鉄板で補強し、さらに端部に凹みを設け鉄筋を組み込むことで、手懸りがないために扱いにくかった石材の不便さを解消している。石材代用舗装材として出願されている。

さらに実用新案出願公告(昭和4年10463号)「路面舗裝用混凝土塊接手」の付図。「混凝土」とは「コンクリート」のことだ。「森式装鉄コンクリート・ブロック」を強固に連結する方法が出願されている。

これらを応用して造られたのが人孔縁塊ということのようだ。「縁塊」と表現されているからには、下水道工事の際には既に一つの部品として完成しており、縁石のように現場で組み立てるものではなかったのだと思われる。

人孔縁塊はコンクリート蓋にも用いられている。

こちらも同じく人孔縁塊付きのコンクリート蓋だが、少し変わっている。

人孔縁塊がなんと階段の一部として利用されている。何とも斬新な使用方法だ。森式装鉄コンクリート・ブロックの下部の形状も観察することができる。

次は、「鉄枠」について注目してみる。といっても地上から見える部分は僅かだが。

「鉄枠」という用語が仕様書に載るようになったのは比較的最近のことのようで、少なくとも昭和4年・昭和8年の仕様書には「鉄枠」という表記はなく、鉄蓋の付属物としての扱いだ。蓋に蝶番やロック機構が付けられるようになってから「鉄枠」についても詳しい仕様が必要になり、仕様書にも独立して記載されるようになったのだと思われる。

なお、縁石や縁塊、口環に付けられた受け枠の金属部分は「蓋受金物」と表現されており、「鉄枠」ではない。地上から見える部分の形状は同じだが、「蓋受金物」は石材やコンクリートに装着される部品(鉄の輪っか)であるのに対し、「鉄枠」は地上よりも地下に広がる、それ全体が鋳鉄でできた一つの構成部品である。

と、言葉で説明しても何だかよくわからないので写真。これが鉄枠、ただの輪っかではない。内側には蝶番やロック機構もあり、複雑な造りになっている。

以前掲載した角蓋の鉄枠は存在感がある。

下水君ではないが、人孔鉄蓋飛散防止用鉄枠。こちらも存在感が半端ない。

他、側塊、底塊、床版、底版といったものも最初に挙げたが、これらは地上からは確認できない部分にある。それぞれの役割は以下の通りだ。

- 側塊

- マンホール・ます内部の壁部分

- 底塊

- 底版を含め、マンホール・ますの下部で、下水管との接続部分

- 床版

- 比較的路面近くに設置され、内部に広がるマンホールに対し、道路を支える役割をする部分

- 底版

- マンホール・ますの地盤に接触している最も底の部分

最後に、縁石、縁塊、口環、鉄枠についても纏めておく。なお、縁石、縁塊、口環の役割は、人孔やます、燈孔などの補強を行うことで、簡易舗装や砂利道の多かった昭和初期に設置されたものには立派なものが多い。

- 縁石

- 主に石材を使用。工事現場で蓋の周辺に組み合わせる。用途に応じて、人孔縁石、燈孔縁石、自働洗滌槽縁石、汚水桝縁石、雨水桝縁石などがある。

- 縁塊

- 一つの塊状の構成部品。鉄筋コンクリートや森式装鉄コンクリート・ブロックを材料とする。用途に応じて、人孔縁塊(森式装鉄コンクリート・ブロックを使用)、L型ます縁塊、汚水桝縁塊、雨水桝縁塊などがある。蓋受金物を装着することが多い。

- 口環

- 縁塊と同様一つの塊状の構成部品。東京都下水道局においては、仕様書にあるのは鉄筋コンクリート製の人孔口環のみで、人孔コンクリート蓋と共に使用する。また、同様の構造でもます類では縁塊と表記している。メーカーによっては下記「鉄枠」を「鋳鉄製口環」と表記する場合もある。

- 鉄枠

- 蓋を支える鋳鉄製の構造物。新しいものでは、蝶番、ロック機構などを備えた複雑な造りになっている。用途に応じて、人孔鉄枠、人孔鉄蓋飛散防止用鉄枠、人孔鉄枠(GLV型)、人孔鉄枠(角蓋用都型)、特殊人孔鉄枠(圧力蓋用)、人孔鉄枠(レンガ用都型化粧蓋)、汚水ます鉄枠、雨水浸透ます鉄枠などがある。

以上、もやが晴れてすっきりした気分にはなったが、何かの役に立つのだろうか、これ。

関連リンク

●下水君100周年記念企画01 ~ 東京市型鉄蓋

●下水君100周年記念企画02 ~ 日之出水道機器株式会社

●下水君100周年記念企画03 ~ 鉄蓋工業株式会社

●下水君100周年記念企画04 ~ 変則東京市型

●下水君100周年記念企画05 ~ デザイン蓋

●下水君100周年記念企画06 ~ コンクリート蓋

●下水君100周年記念企画07 ~ 化粧蓋

●下水君100周年記念企画08 ~ L型汚水桝・雨水桝蓋

●下水君100周年記念企画09 ~ 汚水桝・雨水桝鉄蓋

●下水君100周年記念企画10 ~ 特殊人孔鉄蓋

●下水君100周年記念企画11 ~ 自働洗滌槽

●下水君100周年記念企画12 ~ 燈孔蓋

●下水君100周年記念企画13 ~ 中水道

●下水君100周年記念企画14 ~ その他の蓋

●下水君100周年記念企画15 ~ 送泥管

●下水君100周年記念企画16 ~ 私設下水道施設檢査證章標、他

●下水君100周年記念企画18 ~ 鉄蓋虐待

●下水君100周年記念企画19 ~ 越境記録

●下水君100周年記念企画20 ~ 下水君の親類

●下水君100周年記念企画21 ~ 生い立ちの記