下水君100周年記念企画 ~ 鉄蓋工業株式会社

鉄蓋工業株式会社

下水君100周年記念企画の第3回。前回は日之出水道機器㈱の製品を取り上げたが、今回は鉄蓋工業㈱の製品を取り上げる。鉄蓋工業㈱の製品に関しては仕様書(東京都下水道設計標準)にも標準蓋とは別に項目を立てて規定されており、特別扱いになっている。

この蓋で注目すべきは、三つある鍵穴と小さな矢印、それに「BLM」の文字だ。鉄蓋工業㈱ホームページの沿革によると、「BLM」とは鉄蓋工業㈱が昭和53年の東京都発明展に出品した「無騒音鉄蓋」のことで、昭和55年より下水道局へ納品を開始しているようだ。従来ロック機構を持たない平受け式のマンホールの蓋をこの無騒音鉄蓋に取り替えると、受け枠と鉄蓋とのロックが可能になり、ガタツキや騒音も大幅に軽減できるという発明のようだ。蓋にある矢印はロックする際の突っ張り部分を示し、簡単に蓋を開けられないよう鍵穴も3つあるようだ。「L2」の文字も見えるが、これは無騒音鉄蓋の型式のことで、他に「L1」という型式もある。

同じくBLM L2型の雨水用の蓋。

鍵穴周辺の凹凸が異なる蓋。「L2」の表記も無い。L1型が登場する前の古いタイプの蓋なのではないかと思う。L1型の登場により従来のBLM蓋はL2型となったのではないかと想像する。

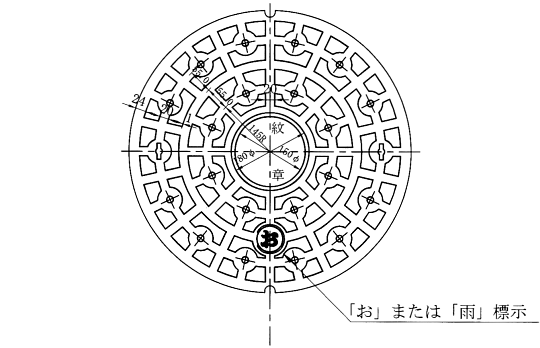

地紋が45度ずれたものもあった。地紋がずれたというよりは紋章が45度傾いていると言った方が適当か。

こちらはL1型のもの。L2型の蓋とは異なり、受け枠部分も専用のものに交換しないと使えないが、より強固に鉄蓋を固定できる構造になっているようだ。左右にあるゴムカバーで保護された部分には位置固定ピン孔があり、金具で受け枠に固定できるようになっている。

紋章と東京市型地紋とが90度ずれたもの。細かく見ると、蓋の縁に上の蓋には無かった切れ込みがあり、「L1」の表記がない。

千川上水を挟んで設置されていた伏越の蓋も鉄蓋工業㈱のL1型の蓋だった。

鍵穴部分の形状が異なり、縁に切れ込みがある蓋。

同じ形式でゴムキャップの色が半分黄色いもの。縁の切れ込みの入り方が左右逆。

こちらは「GLV」型の蓋。この型式の蓋については現行の仕様書にもしっかり記載がある。GLVとは、Glating(格子) Lock(錠) Valve(弁)とのことで、鉄蓋工業㈱の商品紹介のページに詳しい説明がある。ステンレス製空気弁が内蔵されており、鉄蓋の飛散を防止する構造になっている。

こちらはゴムカバーの色が全て黒い蓋。現行の仕様書には黒と黄色半々のゴムカバーのみが記載されているので、この蓋はそれに比べて古いものだと思われる。

紋章が90度回転した蓋も見つかった。下部に「GLV」との表記も確認できる。

やや小型の蓋。他の蓋に比べて亀の子模様が密集している。

関連リンク

●下水君100周年記念企画01 ~ 東京市型鉄蓋

●下水君100周年記念企画02 ~ 日之出水道機器株式会社

●下水君100周年記念企画04 ~ 変則東京市型

●下水君100周年記念企画05 ~ デザイン蓋

●下水君100周年記念企画06 ~ コンクリート蓋

●下水君100周年記念企画07 ~ 化粧蓋

●下水君100周年記念企画08 ~ L型汚水桝・雨水桝蓋

●下水君100周年記念企画09 ~ 汚水桝・雨水桝鉄蓋

●下水君100周年記念企画10 ~ 特殊人孔鉄蓋

●下水君100周年記念企画11 ~ 自働洗滌槽

●下水君100周年記念企画12 ~ 燈孔蓋

●下水君100周年記念企画13 ~ 中水道

●下水君100周年記念企画14 ~ その他の蓋

●下水君100周年記念企画15 ~ 送泥管

●下水君100周年記念企画16 ~ 私設下水道施設檢査證章標、他

●下水君100周年記念企画17 ~ 縁石、縁塊等

●下水君100周年記念企画18 ~ 鉄蓋虐待

●下水君100周年記念企画19 ~ 越境記録

●下水君100周年記念企画20 ~ 下水君の親類

●下水君100周年記念企画21 ~ 生い立ちの記