路上は愛で満ちている ~ 千葉県松戸市

千葉県松戸市

久しぶりに更新したかと思えば何だかわけのわからないタイトルで始めてしまって申し訳ない。更新が滞っているのは、昨年のいい蓋の日(11月2日)に行われたマンホールナイトと、その後の下水君100周年記念企画にエネルギーを使いすぎたせいか、撮った写真の整理がさっぱり追いついていないからで、実を言うとネタの数はかなり溜まっている。これまでのペースで更新を続けてもあと5年くらい持つのではないかというくらい。とりあえず2011年以前の写真の整理が終了したので、一区切りとして久しぶりにブログの更新にもエネルギーを振り分けてみた次第だ。なお、来る7月6日には再びマンホールナイトが開催される予定だ。

写真の整理が追いつかない理由は他にもある。今までは見過ごしていた、あるいは見ても気に留めなかったような事柄に目が行くようになってしまい、撮る写真の枚数や分類すべきジャンルが止め処なく増えてしまっていることだ。

例えば、最初に載せた写真の蓋は「矢切の渡し」がデザインされた松戸市の蓋で、以前に掲載したこともある蓋だが、次の蓋と見比べると細かな相違点が幾つか出てくる。

こちらも「矢切の渡し」がデザインされた蓋だが、先の蓋で「おすい」と書かれている部分がこの蓋では「うすい」となっていることから、まず用途が異なっていることがわかる。「おすい」は家庭排水を中心としたいわゆる汚水であり、「うすい」は雨水のことだ。汚水用の蓋と雨水用の蓋とでデザインを使い分けている自治体も多いが、松戸市はそうでないことがこれでわかる。また、鍵穴の有無やこじり穴の形状などが微妙に異なっているが、これは先の蓋が長島鋳物㈱の製品であるのに対し、この蓋が日之出水道機器㈱の製品であることによる。こういった細かな形状の相違点は、各々の鉄蓋メーカーの個性として捉えると分類がし易くなる。また、蓋の形状ではなく写真の写り具合に着目すると、先の蓋はギラリ蓋と分類することもできる。

どうでもよい事柄と言ってしまえばそれでお終いなのだが、この二つの蓋だけを見てもこれだけの着目点があるのだ。更には、蓋にデザインされているものとその蓋とを一緒に写す「ご本人登場」(仮命名)や、本来の設置場所とは異なる場所に設置された「越境蓋」などの設置場所による分類もあれば、字体の違いや「萌え点」の有無による、文字に着目した分類もある。他にも「東京市型」・「名古屋市型」といった蓋の地紋や「下水構え」による系統的な分類などもあり、計画的に分類を進めないと収拾がつかなくなってしまう。

こちらは2002年に倒産してしまった日豊金属工業㈱の製品。

このように細かな相違点に着目したり、鉄蓋の歴史や鉄蓋メーカーの個性を見極めること、これはこれで楽しく、そのようにして鉄蓋鑑賞に嵌り行く人は筆者だけでなく他にも幾人かいるようなのだが、何故そんなに楽しいのか、そこまで労力を掛ける情熱はどこから出てくるのか、最近はそんな漠然とした疑問が浮かぶようになっていた。

そんな中、同じ症状に陥っていると思われる方の書いた「エスカレーターメーカーを見極める」という記事を見つけた。この記事を書いたのはエレベーターガールならぬエスカレーターガールの通り名を持ち、みちくさ学会でもエスカレーターの担当講師を務める有名な方なのだが、そのみちくさ学会の記事に「おまえのことは俺がいちばんよく知っている、という種類の愛」というタイトルの記事があったのだ。なるほどこれはそういう種類の「愛」だったのか、楽しいのも労力を掛ける情熱が出てくるのも愛ゆえ、やっぱりね、実は知ってたよ、と膝を打って気がついたら今回の変なタイトルでブログを書き始めていたわけだ。

(ちなみにエスカレーター鑑賞を趣味にできるのは女性だけだ。男がエスカレーターの周りでカメラを構える怪しさは、蓋のある地面にカメラを向ける怪しさの比ではないからね)

というわけで、前置きが大分長くなってしまったが、この日(6/23)はそんな「愛」に溺れつつ松戸を散歩した。写真は常磐線北小金駅の北口。

当初はこの日の散策で出会った細かな違いを含む全ての種類の蓋を一つの記事に纏めるつもりでいたのだが、ピックアップしてみると100枚を軽く超えてしまったので(路上は愛で満ちている!)、今回は松戸市の下水道関連の蓋のみを取り上げてみる。以下、だいたい見つけた順に掲載。

控えめに「まつどし」・「おすい」と書かれた小さな蓋。丸をたくさん並べた地紋は東京ガスの蓋にもよく使われているが、これは日本鋳鉄管㈱の製品のようだ。

鉄蓋の場合、エレベーターと違ってメーカー名が書かれていることは少なく、各社のパンフレットを読んだり、下水道展などで直接メーカーの人に聞いて回ったりしないとその正体が判明しないことが多い。より深い「愛」が要求されるわけだ。

「コアラ」がデザインされた蓋。メーカーは長島鋳物㈱。

テトラポッド地紋の蓋。関東でこの地紋の蓋はほぼ間違いなく長島鋳物㈱の製品だ。

手毬のような地紋の蓋。丸くて四角くて三角な、サクマ製菓のいちごみるくのような蓋だ(あっちは「まぁるくて ちっちゃくて さんかく」)。これも長島鋳物㈱の製品のようだ。

大きな雨水蓋。コアラが一匹増えた。デザインに融合した感じの下部の鍵穴の形状から、この蓋も長島鋳物㈱の製品のように思われる。

デザイン蓋の場合、公募を行うなどして蓋のデザインを自治体が決定して各メーカーに指定する場合と、鉄蓋メーカーがデザインを考案して各自治体に売り込む場合と、大きく分けて二つのパターンがあるのだが、松戸市の場合、「矢切の渡し」のデザインは前者、「コアラ」の場合は後者に当てはまるのではないかと思われる。すなわち、コアラ蓋は全て長島鋳物㈱の製品ではないかと。

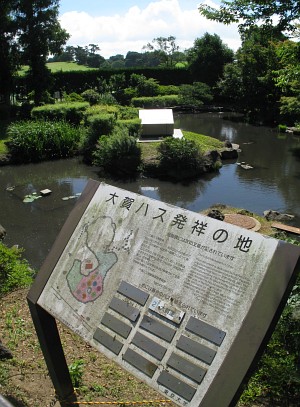

中世の城郭跡に造られた大谷口歴史公園。この周辺にコアラ蓋(大)は多数設置されている。

こちらも大きな雨水蓋。ほぼ間違いなく日之出水道機器㈱の製品。

再びコアラ蓋。小型の汚水桝の蓋だ。さっきの推測が正しければこれらの蓋も長島鋳物㈱の製品ということになるが、あまり自信は無い。

途中スカイツリーが見えた。

再び「矢切の渡し」の蓋。一番最初に掲載した蓋と同じく長島鋳物㈱の製品だが、鍵穴の有無と蝶番の補強部分の有無が異なる。恐らく、同じ長島鋳物でもこの蓋の方が新しい製品だ。

この蓋は、こじり穴のサイズから日豊金属工業㈱の製品だと思われる。先に掲載した同社の蓋と比べると、受け枠部分のデザインの有無や鍵穴の有無が異なる。

他に大きな違いとして、渡し舟や舟に乗っている人たちの凹凸の違いも挙げられる。恐らくエポキシ樹脂で彩色することを前提とした鋳型で造られた蓋なのではないかと思われる。勝手に彩色したら怒られるかな?

汚水桝の蓋。太陽のようなこの地紋は、以前テレビに出演した際にお世話になったアクアインテック㈱(旧 旭テック)の製品だ。

プラスチック製の汚水桝の蓋。この蓋は積水化学工業㈱の製品のようだ。

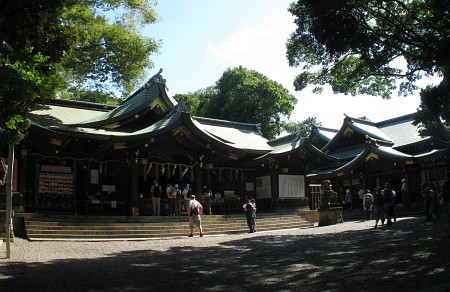

本土寺に到着。アジサイが見頃だった。

「花の寺」と呼ばれるだけあって、見事な庭園だ。

今回は蓋の画像が多いので目の保養もいつもより多めに。

再び汚水桝の蓋。この蓋はアロン化成㈱の蓋だと思われる。「まつどし」と入るべき部分が削られている。

続いて前澤化成工業㈱のものと思われる製品。似た地紋の蓋をタキロン㈱も造っているが、真ん中に6つ並ぶ三角形の部分や、くもの糸のような地紋の凹部分の幅から、前者の製品である可能性が高いと思う。

こちらも前澤化成工業㈱の製品だと思われる。

この地紋の蓋は今のところ正体が割れていない。

ここまでに出てきた積水化学工業㈱、アロン化成㈱、前澤化成工業㈱、タキロン㈱と、クボタシーアイ㈱、東栄管機㈱はプラスチック・マスマンホール協会の正会員だが、協会共通規格の蓋を製造していたりするので、注意しないとメーカーの見極めに失敗することもある(同じ地紋の蓋で別のメーカー製のものがあったりとか)。また「化成」の名を冠するメーカーや「プラスチック」の名を冠する協会の製品なのに鋳鉄製の蓋も当たり前のように造られていたりするので、いろいろとややこしい。

続いて手毬のような地紋の蓋。長島鋳物㈱の中の人の話によると、この地紋を考案したのは長島鋳物㈱で、さらにこのデザインが霞ヶ浦の波のイメージに合うということで土浦市に売り込んだという経緯があったようだ。ただし、土浦市がこの地紋の蓋の最初の導入地なのかどうかは不明だ。もし最初の導入地が土浦市であったのならば、この蓋の地紋は「土浦市型」と命名できることになる。

最新型の蓋。「次世代型高品位グラウンドマンホール」の一つで、 開け易くガタツキ難い「RV 支持構造」が大きな特徴だ(表からは見えないけどね)。他に、滑りにくいパターンの地紋と、蓋を開けなくても製造年・強度・メーカーが判るという特徴がある。

蓋の上部を拡大。「09」は製造年、「T-25」は蓋の強度、最後のマークはメーカーのマークで、これは日之出水道機器㈱のものだ。

北小金駅の南側は、水戸街道の宿場町、小金宿が置かれていた場所だが、その旧水戸街道沿いにおかしな看板の焼肉屋があった。

思わず「どうしてこうなった」と踊りだしたくなる。「福到る」から「福」の字を逆さに貼る「倒福」は知っているが、関係あるのかな?

再びコアラ蓋。「おすい」・「うすい」を表記する部分が削られている。

汚水桝、というか恐らくは浄化槽の蓋。モールス信号のような地紋。メーカーは不明。

旧水戸街道沿いに江戸時代より残る旅籠、「玉屋」。

東京市型地紋の蓋。こじり穴の無い初期の東京市の蓋と全く同じ形状だ。

最後にプラスチック製の汚水桝の蓋。こちらは三菱樹脂㈱の製品だと思われる。

一回りして北小金駅に戻ってきた。今回は下水道の蓋だけで纏めたが、他にも流域下水道、浄化槽、上水道、広域水道、消火栓、電気、電話、ガス、情報Box、その他用途不明なものと路上は果てしない「愛」に満ちていたことを付け加えておく。

ところで「おまえのことは俺がいちばんよく知っている、という種類の愛」、判りやすいのだがもう少し短い言葉で置き換えられないだろうか。例えば「偏執愛」、イメージ悪いな。他には、、「ストーカー愛」とか。。

うん、今日は調子悪いみたいだ。ではまた、さよなら。

関連リンク

●千葉県松戸市(駅からマンホール:2009/10/17)

●千葉県松戸市(駅からマンホール:2009/10/17)

●北海道北見市「下水道の日」鉄蓋展示(駅からマンホール:2011/09/26)