下水君100周年記念企画 ~ 燈孔蓋

燈孔蓋

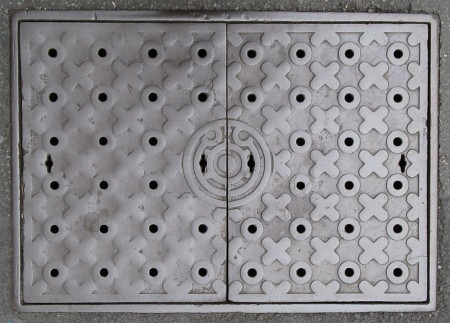

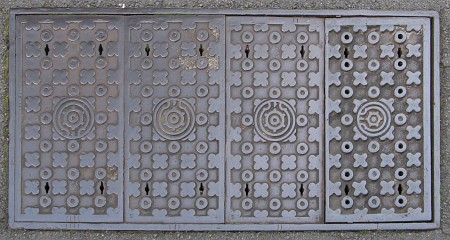

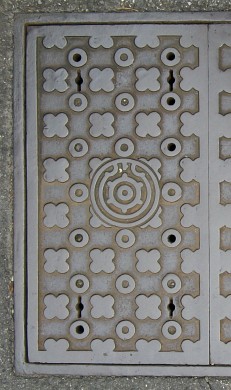

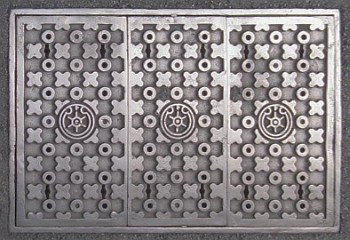

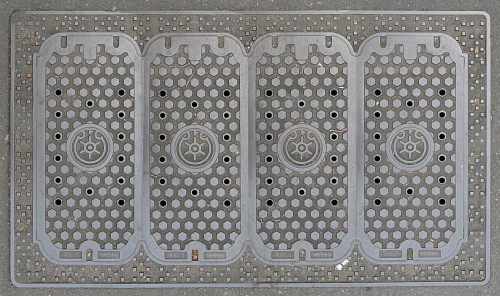

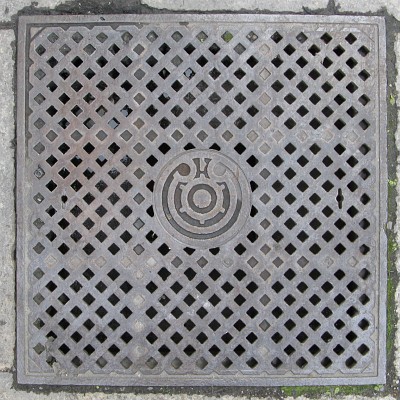

ついに年をまたいでしまった下水君100周年記念企画の第12回。今回は燈孔蓋を取り上げる。写真がその燈孔蓋だが、直径30cm程度の小型の蓋で、蝶番が付いている。東京市型地紋の蓋をそのまま小さくしたような蓋だが、よく見ると穴の数は外側が12個、内側が8個になっている。これは名古屋市型地紋の穴の数と同じだ。東京市型地紋の典型例では、穴の数は外側が14個、内側が8個なので、燈孔蓋の地紋は変則東京市型地紋の一種と分類できるかもしれない。

「燈孔」は、ここからランプを吊るして管渠内の点検をしたり中で作業する人に位置を知らせたりする目的で、マンホールの間隔があまりに長い所や下水路が湾曲している所などに設置された。しかし、当初の想定より役に立つものではなかったようで、現在(戦後?)では新設されることはなく、大正~昭和初期に設置されたものが僅かに残っているのみだ。

こちらは先に掲載したものより穴が大きくなり、より変則的になった東京市型地紋の蓋。穴が大きくなったため、穴から放射状に伸びる線が無くなってしまっている。

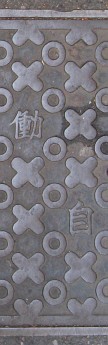

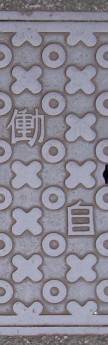

この蓋は貴重な文化財なので、常に警察官の監視下にある。<嘘

こちらは下水君が大きくなり、その分だけ地紋の間隔が狭くなっている蓋。穴が開いていないというのも特徴だ。

蝶番が左側に付き、下水君の都章が短足で穴あきになった蓋。下水君は蓋の中心凸部分の上に、さらに凸の線で描かれている。

さらに地紋の凹凸が逆になったような蓋もある。こちらの蓋はつい最近残存が確認された蓋だ。

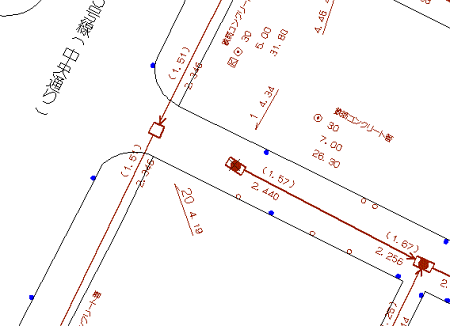

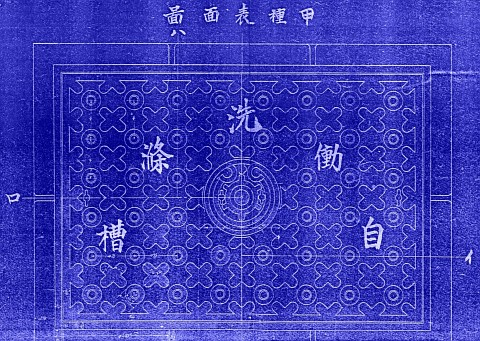

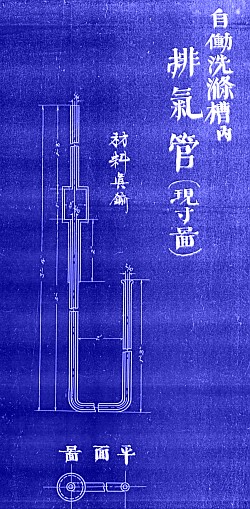

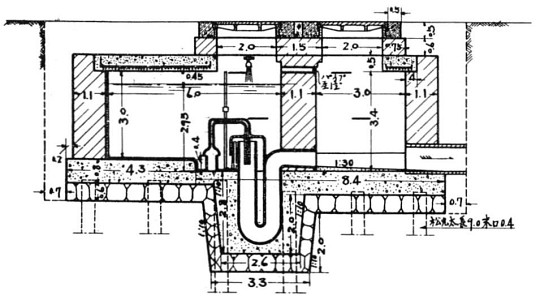

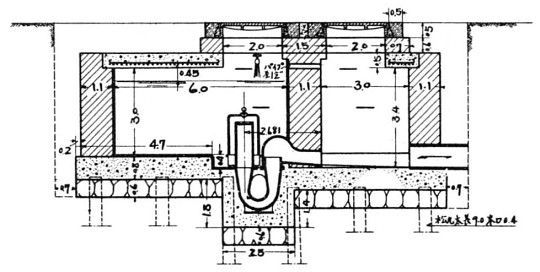

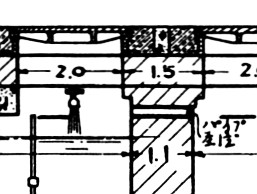

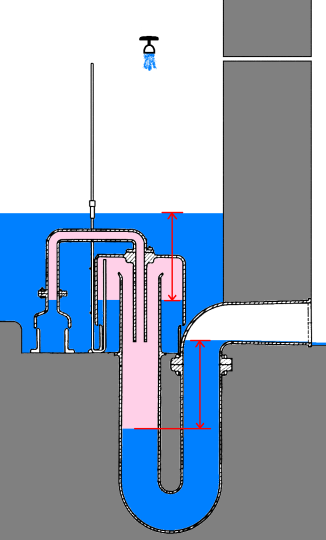

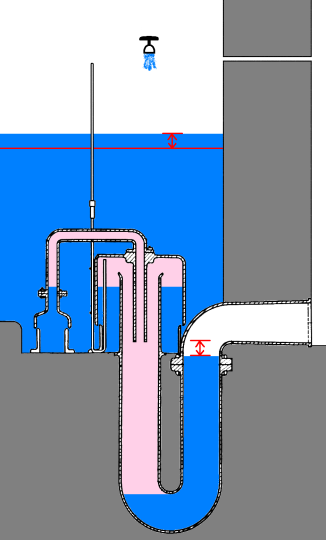

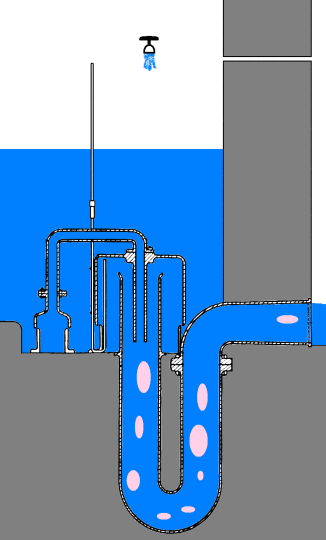

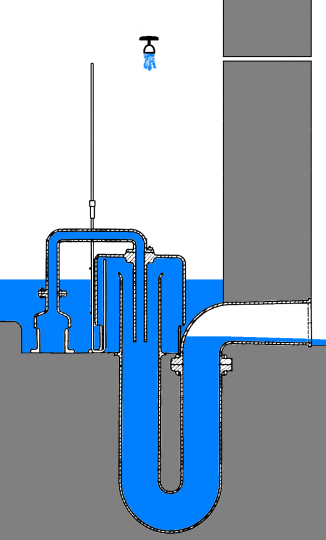

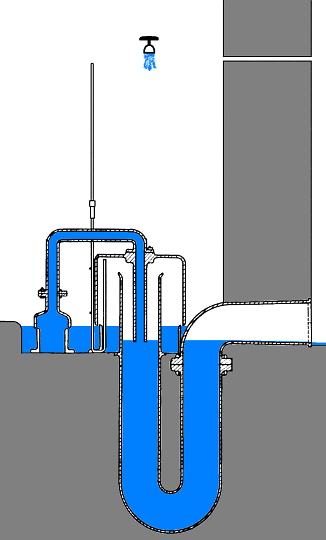

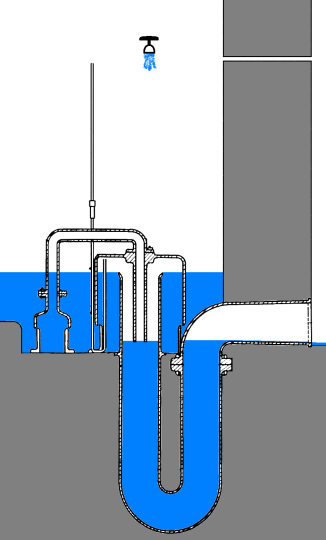

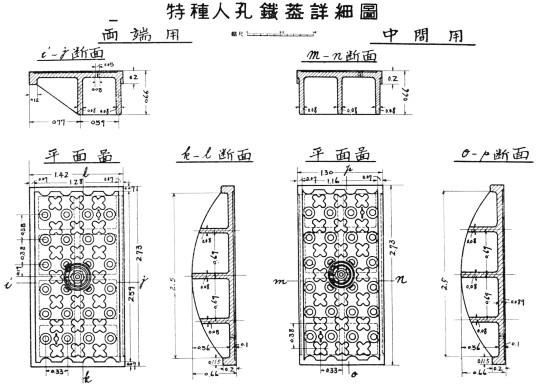

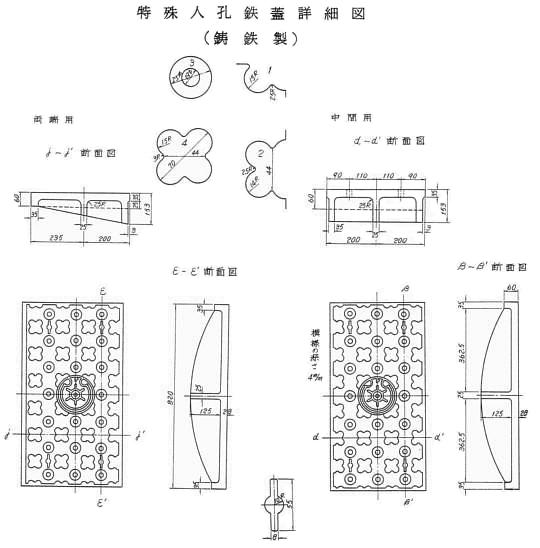

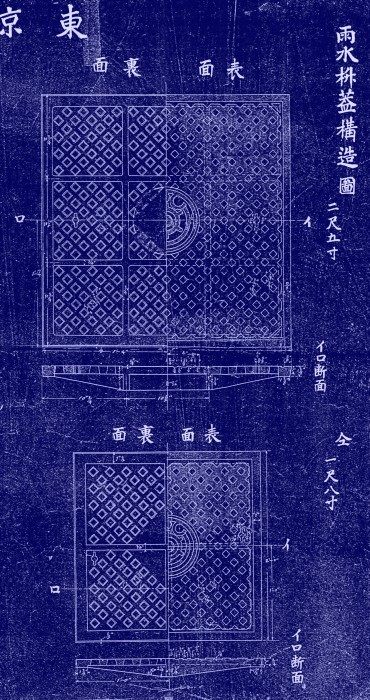

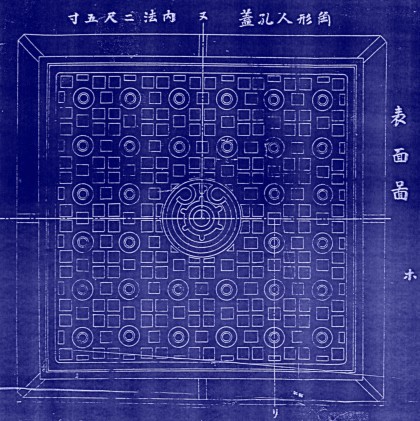

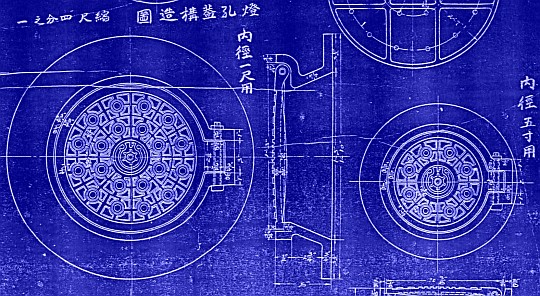

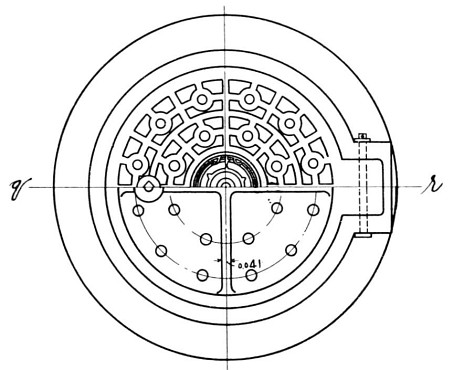

続いて資料編。こちらは大正4年の青写真、東京市下水道・詳細圖に掲載されている燈孔蓋の構造図。左は今回取り上げた燈孔蓋と同じサイズのものだが、右にはさらに小型の蓋も載っている。

最後に掲載した凹凸が逆になっている蓋は、どうやらこの構造図に則って造られたようだ。構造図で下水君部分を凸とすると、放射状に伸びる線の部分は凹になり、普通の東京市型地紋で凹になっている台形部分は逆に凸となる。従って、この蓋はエラーや勘違いの産物ではなく、設計図通りの蓋なのかもしれない。

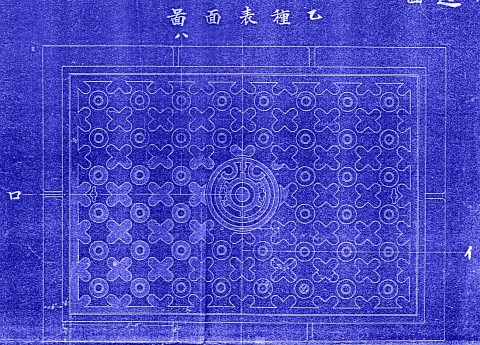

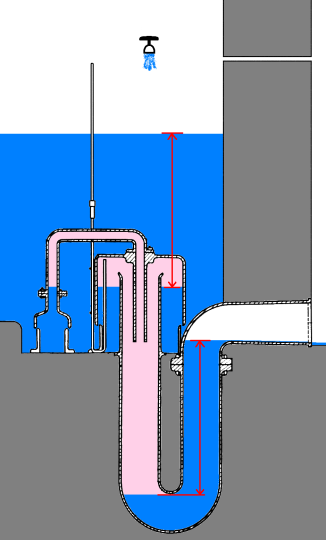

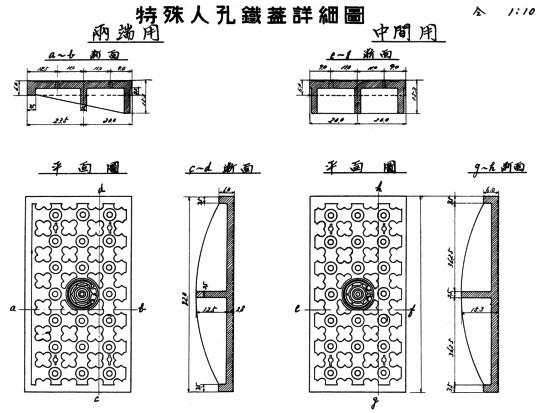

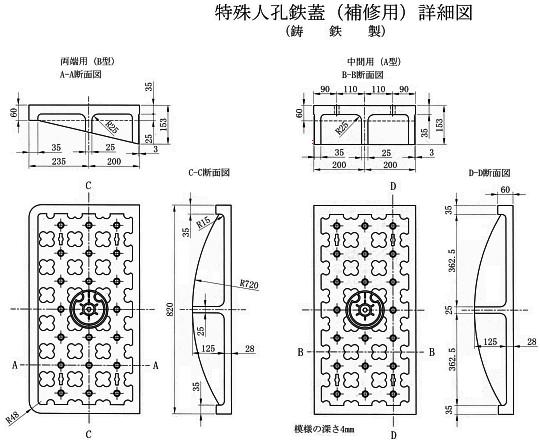

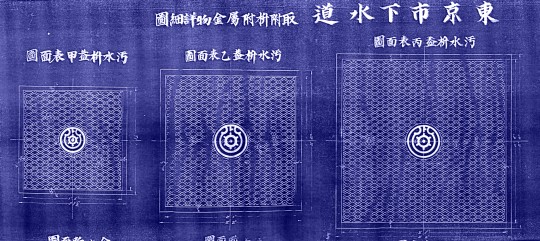

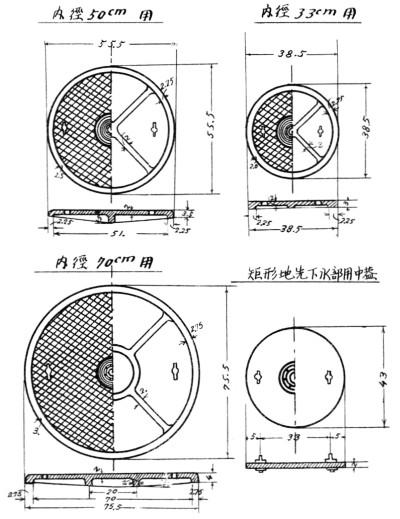

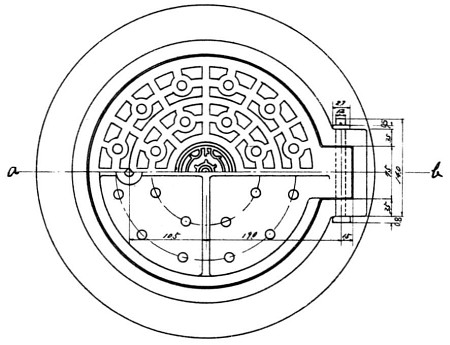

こちらは昭和4年発行の下水道設計標準圖に掲載されている燈孔蓋の構造図。地紋の凹凸は通常の東京市型地紋と同じになっているが、穴の数は外側が12個、内側が8個のままになっている。下水君の中に入っている東京市章(都章)が大きく、そのせいか下水構えの部分が窮屈になっている。今回掲載した燈孔蓋には、この構造図の下水君に該当するものは無さそうだ。

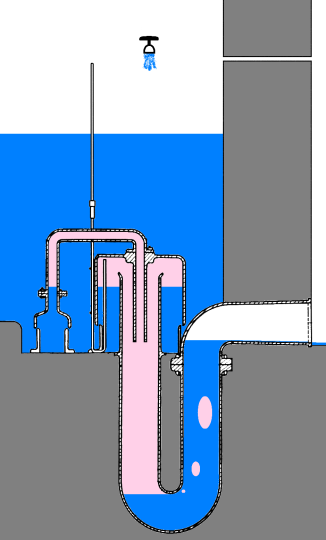

こちらの構造図は昭和8年の設計変更後に発行されたと思われる下水道設計標準圖に載っている。下水君は大正4年の青写真と同じ形状になっている。今回の記事で最初に掲載した燈孔蓋がこの構造図と同じものだと思われる。

以上、今回は燈孔蓋について手持ちの写真と資料の図とを並べてみた。下水道台帳には燈孔の記号もあり、怪しそうな箇所の下水道台帳を眺めてみると、まだ未報告の燈孔が意外に多く見つかる。しかし、実際にその地へ行っても見当たらないことが多い。逆に、実物の燈孔は残っているのに下水道台帳上では存在しないことになっている場合もあり、なかなか難しい。夜な夜な下水道台帳を眺め、燈孔の記号を見つけては翌朝探しに行ってみるというのが最近の日課になりつつある。

追記(2012/02/10)

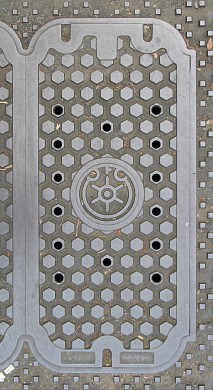

こちらは後日発見された燈孔蓋らしきもの。サイズは他の燈孔蓋と同じで30cm程度、地紋は昭和7年以前に存在した東部下水道町村組合の燈孔蓋と同じで、この蓋も燈孔蓋だと思われる。しかし、下水君の形状が昭和44年以降のものになっていることと、交通量の非常に多い日比谷通りの車道に設置されているにもかかわらずそれほど摩滅していないことなどから、比較的最近の設置ではないかと思われる。下水道台帳には記載もされておらず、謎の多い蓋だ。

関連リンク

●下水君100周年記念企画01 ~ 東京市型鉄蓋

●下水君100周年記念企画02 ~ 日之出水道機器株式会社

●下水君100周年記念企画03 ~ 鉄蓋工業株式会社

●下水君100周年記念企画04 ~ 変則東京市型

●下水君100周年記念企画05 ~ デザイン蓋

●下水君100周年記念企画06 ~ コンクリート蓋

●下水君100周年記念企画07 ~ 化粧蓋

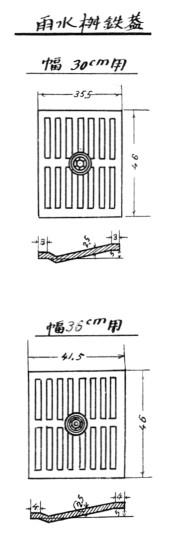

●下水君100周年記念企画08 ~ L型汚水桝・雨水桝蓋

●下水君100周年記念企画09 ~ 汚水桝・雨水桝鉄蓋

●下水君100周年記念企画10 ~ 特殊人孔鉄蓋

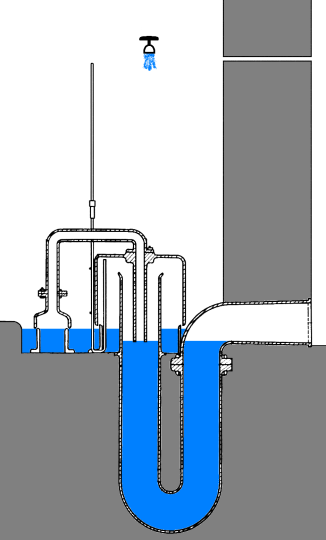

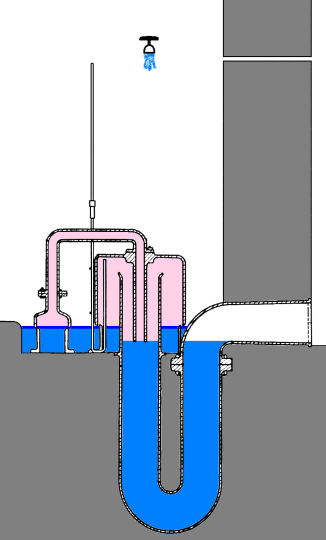

●下水君100周年記念企画11 ~ 自働洗滌槽

●下水君100周年記念企画13 ~ 中水道

●下水君100周年記念企画14 ~ その他の蓋

●下水君100周年記念企画15 ~ 送泥管

●下水君100周年記念企画16 ~ 私設下水道施設檢査證章標、他

●下水君100周年記念企画17 ~ 縁石、縁塊等

●下水君100周年記念企画18 ~ 鉄蓋虐待

●下水君100周年記念企画19 ~ 越境記録

●下水君100周年記念企画20 ~ 下水君の親類

●下水君100周年記念企画21 ~ 生い立ちの記