ガヤガヤハトハト ~ 埼玉県越谷市

埼玉県越谷市

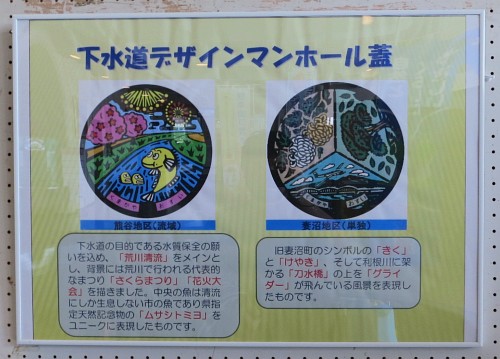

市の木「ケヤキ」と市の鳥「シラコバト」がデザインされている。この蓋は中川水循環センターで展示されているもの。

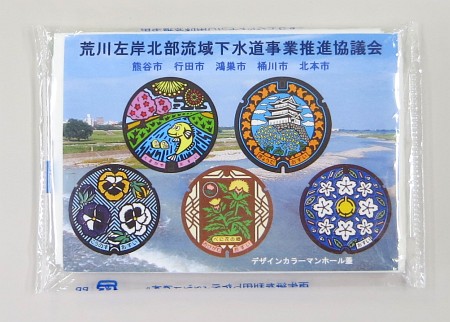

こちらは路上に設置されている蓋。同じ埼玉県内の鳩ヶ谷市(現 川口市)には、同じく鳩をデザインした蓋があり、ガヤガヤハトハトと紛らわしいことこの上ない。

こちら越谷市の蓋にデザインされている鳩・シラコバトは、在来種なのかどうかは不明だが、日本では国の天然記念物に指定されている希少種だ。一時国内では越谷市内でのみ生息が確認されるほどに数が減ったという(海外には多数生息している)。一方、鳩ヶ谷市の蓋にデザインされている鳩は、鳴き声に特徴のあるキジバト(ヤマバト)だ。ちなみに日本はもとより世界中でよく見られる鳩はカワラバト(ドバト)で、伝書鳩もたいていこの鳩らしい。

越谷市と鳩ヶ谷市、鳩も違うが市名に「ヶ」がつくかどうかも違う。

彩色されていない蓋。大きい蓋の上部には、製造年(09)・輪荷重(T-14)・製造元(日之出水道機器の社章)が記されている。

雨水用の蓋。

さらに雨水を消防水利として利用している箇所の蓋。消防水利なので目立つように黄色で彩色されている。

小型の蓋2種。プラスチック製の蓋とコンクリート製の蓋。

窒息蓋。真ん中は市章に似た何か。

コンクリート製の蓋。こちらも市章が正確ではない。結構いい加減。正確な市章は合併前の10町村を表す丸と、4つの「コ」に囲まれた「谷」の字で構成されており、こちらで確認できる。

東武伊勢崎線の新越谷駅(左)と武蔵野線の南越谷駅(右)。隣接、というよりは一体化した駅だが、乗り換えには高架から一旦地上に降りて改札を出る必要がある。

何か騒々しいと思ったら、駅前で阿波踊りを踊る一団がいた。毎年8月には南越谷阿波踊りが開催されるとのことで、これはその予行演習(南越谷プレ阿波踊り)のようだった。

以上、展示蓋以外の撮影は2011年7月。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●マンホールと公共ます(越谷市ホームページ)

●歩鉄の達人さん

●日本マンホール蓋学会さん

●野鳥観察フィールドノートさん

●デザインマンホールさん

●Mattlandさん

●さぶりんブログさん