北海道北見市「下水道の日」鉄蓋展示

北海道北見市「下水道の日」鉄蓋展示

毎年9月10日の「下水道の日」を記念したイベントは日本各地の自治体で行われているが、標語コンテストや縁日などどちらかというと子供向けのイベントの多いのが実情だ。そんな中、北海道北見市では鉄蓋の展示をメインにしたイベントを行っている。

しかも北見市の蓋(8種類9枚)だけではなく、同じ北海道内の別の自治体(5枚)と、さらに北海道外の自治体の蓋(2枚)の展示も行っている。

逆に言うと、鉄蓋の展示以外には下水道に関するパネルの展示がある程度で、イベントとしての規模は決して大きくは無い。しかし筆者にとってはこれで必要にして十分だ。ただ、今年の展示場所は役所の片隅であり、皆さん忙しく仕事をなさっている中、鉄蓋を「なでなで」しているのは何となく落ち着かなかった。

とにかく以下、展示されていた鉄蓋を並べてみる。

北海道北見市

大正3年に建設されたアメリカ人宣教師ジョージ・ペック・ピアソンの元私邸で、修復後は北海道遺産にも指定されている「ピアソン記念館」がデザインされた蓋。この蓋は全く同じものが2枚展示されていた。

北海道開拓時代の貴重な資料、「とん田兵屋」がデザインされた蓋。現在の北見市が本格的に開拓され屯田兵が入植したのは明治30年からとのことだ。市内の北網圏北見文化センターには復元された屯田兵屋も展示されているという。

「北見ハッカ記念館」がデザインされた蓋。ハッカ(薄荷)の生産はかつて北見の主要産業で、大正から昭和初期にかけて北見地方はハッカの生産で世界の7割を占めていたこともあったのだそうだ。「ハッカ記念館」は昭和58年まで稼動していたホクレン北見薄荷工場の事務所を北見駅近くに移設したもので、ハッカに関する様々な資料が展示されている。

同じ「北見ハッカ記念館」がデザインされた白一色で彩色された蓋。先に紹介した蓋は金色に彩色されていたが、展示用だけではなく路上に実際に設置されている蓋にも金色に彩色されている蓋が多数あった。北見市はマンホールの蓋に非常に力を入れている自治体のようだ。

「野付牛町役場」がデザインされた蓋。野付牛町は北見市の前身に当たる自治体で、昭和17年に市制を施行して北見市になっている。「野付牛」の呼称はアイヌ語の地名「ヌップケシ」なのだとか。

さらに汚水桝の蓋も綺麗にデザインされている。デザインされているのは昭和58年に改築される前の「旧北見駅舎」。この金色に彩色された蓋も、多数路上に設置されている。

同じ「旧北見駅舎」がデザインされた、長らく実際に使用されたと思われる蓋。

こちらも汚水桝の蓋。特に骨董的価値があるわけではなく、現行の仕様の蓋だと思われる。上の「旧北見駅舎」の蓋を含め、展示の蓋よりも綺麗な状態の蓋が路上に多数あるので、なぜわざわざここで展示されているのかがよくわからなかった。とりあえず「長いことお疲れ様でした」とだけ言っておいた。

以上、北見市の蓋は8種類9枚が展示されていた。しかし市内を散策すると、北見市にはまだまだ別のデザインの蓋が見つかった。先にも書いたが北見市はマンホールの蓋に非常に力を入れている。別のデザインの蓋はまた後日紹介するつもりなのでご期待頂きたい。

北海道室蘭市

「地球岬」と「地球岬灯台」がデザインされた室蘭市の蓋。「地球岬」の「地球」はアイヌ語で断崖を意味する「チケプ」という単語に由来した当て字なのだそうだ。

北海道士別市

広大な「田園風景」と「サフォーク羊」がデザインされた士別市の蓋。士別市は羊のまちとして有名で、「羊と雲の丘」や「めん羊牧場」といった観光施設も立地する。

北海道夕張市

毎年市内で開催されている「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」のキャラクター、「シネガー」がデザインされた夕張市の蓋。右手に「かちんこ」、左手に「夕張メロン」を持っている。バリバリゆうばり。

蓋の裏側には「寄贈 夕張市建設部下水道部(課?)」と書かれていた。すなわち、これら北見市以外の蓋も、所有者は北見市ということになる。他自治体の蓋までコレクションしてしまう北見市、本当にマンホールの蓋が大好きなようだ。

北海道広尾郡広尾町

「広尾サンタランド」のイメージがデザインされている広尾町の蓋。「サンタランド」というと、現在は存在しない青森県岩崎村の「サンタランド白神」が思い出されるが、サンタランドの歴史はこちら広尾町の方が古く、また現在も途切れることなく活動を続けている。

同じ「サンタランド」という名前だが、北海道広尾町はノルウェーのサンタクロース、青森県岩崎村はフィンランドのサンタクロースなのだそうだ。サンタクロースにも宗派があるとは知らなかった。

北海道阿寒郡阿寒町(現 釧路市)

「タンチョウ」と「阿寒湖」の「マリモ」がデザインされた阿寒町の蓋。

なお、阿寒町は2005年10月11日に釧路市、音別町との新設合併により、新しい釧路市になっている。

ここまで、北見市以外の北海道内の自治体の蓋は5枚展示されていた。

千葉県松戸市

市の木「ユーカリ」と「コアラ」の親子がデザインされた千葉県松戸市の蓋。松戸市の姉妹都市、オーストラリアのホワイトホース市に因んだデザインになっている。

兵庫県芦屋市

市の木「クロマツ」と市内を流れる川の「清流」をイメージしたという、兵庫県芦屋市の蓋。

北海道外の自治体の蓋までコレクションしている。どういう経緯でこれらの蓋を入手したのか、担当の方に話をうかがいたかったのだが、月曜の朝ということで皆さん忙しそうだったので遠慮した。それにしてもこのコレクションは素晴らしい。

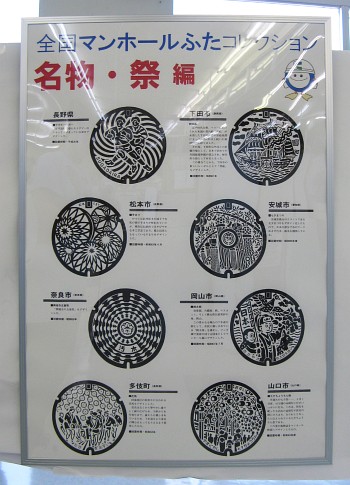

実物の蓋の他にも、様々な自治体の蓋のデザインがパネルで紹介されていた。こちらは「名物・祭編」。

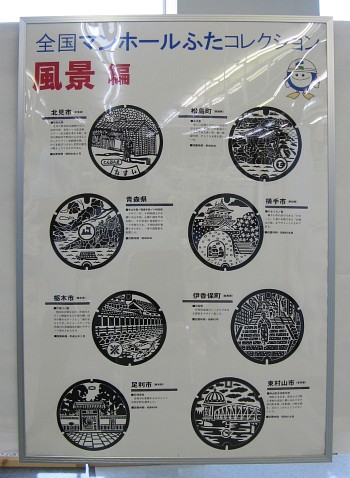

さらに「風景編」。

「動物・魚編」も。これらのパネルだけでもずいぶん力が入っている。

展示場所の北見市役所桜町仮庁舎。例年展示は市の分庁舎が入っている駅前の商業ビル「パラボ/まちきた大通ビル」で行われていたようだが、今年は市役所本庁舎の解体作業の影響か、駅から少し離れたこの仮庁舎で行われた。

折角のコレクションなので、今後もコレクションを増やしつつ、毎年展示を開催して欲しいと思う。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●下水道の日について(北見市ホームページ)

●オホブラ百貨店・STAFFの独り言さん 2 3

●パコ北見 ホテルスタッフブログさん

●経済の伝書鳩さん