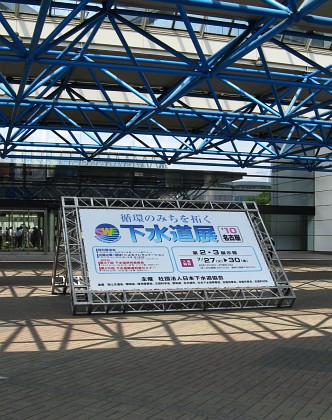

下水道展’10 名古屋

社団法人日本下水道協会が主催する下水道展、今年は名古屋のポートメッセなごやで、7月27日から30日までの4日間にわたり開催された。入場は無料、事前登録の必要も無い。

展示されていた名古屋市開府400年(2010年)を記念したデザインの災害トイレの蓋。名古屋開府400年事業のマスコット、「はち丸君」と「かなえっち」がデザインされている。

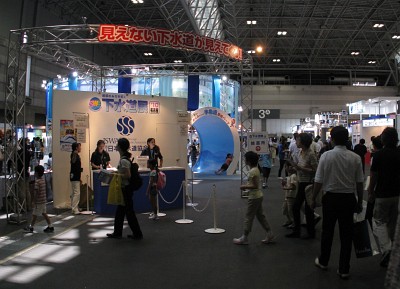

今年の下水道展では、1日に2万人前後、計75,821人もの来場者があったようだが、その規模はここ数年縮小しているようで、出品者の話によると5年前の半分から4分の3程度の規模にまで縮小してしまっているのだそうだ。

ただ、普段は集めにくい情報を得ることのできる数少ない機会なので、筆者も最終日に会場へ足を運んでみた。写真はプラスチック・マスマンホール協会のブースに展示されていた各プラスチック蓋メーカーの蓋一覧。最近、蓋の地紋についての分類を始めたところなので、この展示はありがたい。

こちらは長島鋳物㈱のブースに展示されていた山形県上山市のデザイン蓋。左側半分は滑り止めの工夫が施されている。近年、安全重視でデザイン性の無い蓋が増えつつある中、デザイン性を損なわずに安全性も確保できるというこの工夫は心強い。

ここ数年、鉄蓋業界での大きな動きは、RV 支持構造を中心とする次世代安全基準の鉄蓋の開発が進んだことだという。RV 支持構造とは嵌合部の形状のことで、ガタツキがなく蓋の開閉も簡単に行えるように工夫された形状になっている。この辺りの技術的な話も、このブログでそのうちやってみるつもりだ。

今年の下水道展でも昨年同様派手な絵柄の入った蓋の展示は少なかった(というか皆無に近い)が、出品している各社の案内の方から興味深い話をいくつも聞くことができた。来年の下水道展は東京、その翌年は神戸での開催が予定されているそうなので、興味のある方は是非参加してみてはどうだろうか。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●下水道展’13 東京(駅からマンホール:2013/08/22)

●下水道展’12 神戸(駅からマンホール:2012/07/27)

●下水道展’11 東京(駅からマンホール:2011/07/26)

●下水道展’09 東京(駅からマンホール:2009/07/30)

●下水道展’08 横浜(駅からマンホール:2008/07/24)

●月刊 もぐらカメラ(白汚零)さん