千葉県千葉市

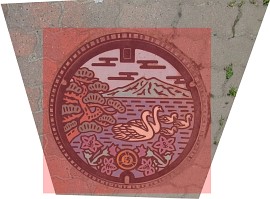

市の花「大賀ハス」、市の木「ケヤキ」、市の鳥「コアジサシ」がデザインされている。

こちらも同じ構成の別デザインの蓋。

千葉市花見川区に立地する東京大学検見川総合運動場。ラグビー場、サッカーグラウンド、陸上競技施設、野球場、アメリカンフットボール場、ホッケー場、テニスコート、体育館等を備える26万㎡の広大な総合グラウンド。東京オリンピックでは近代五種のうちクロスカントリーのコースとしても利用されている。

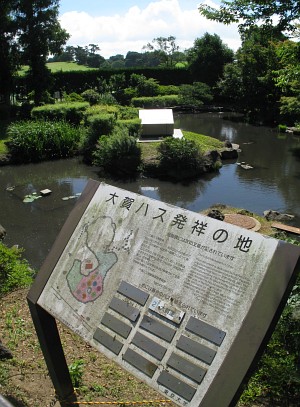

検見川総合運動場内にある大賀ハス発掘地。検見川総合運動場はもともと東京大学の厚生農場で、東京都が戦中・戦後の燃料不足から農場の一部を借り受け草炭を採掘していたところ、昭和22年に縄文時代の丸木舟が発掘され、その後昭和26年に2000年以上も前のハスの実3粒が発掘された。植物学者の大賀一郎博士によってそのうちの1粒の発芽に成功し、翌年には開花・結実にも成功し、博士の姓をとって「大賀ハス」と名づけられたのだそうだ。

記念樹の根元にある石碑。国土地理院の設置。2000年以上も前の実を開花させたという快挙は世界的に報じられ、現在でも友好親善と平和のシンボルとして日本各地は元より世界各国へ根分けされている。

こちらは検見川総合運動場外の公道から確認できる「大賀ハス発祥の地」の記念碑。ここで大賀ハスが発掘されたのだと勘違いしてしまう人が多いようなので、むしろこの記念碑は無いほうがよいのではないかというのが筆者の感想。

検見川総合運動場に隣接する、東京大学農学生命科学研究科付属緑地植物実験所の見本園。大賀ハスをはじめ、国内外のハス約250種が研究栽培されている。

緑地植物実験所は東京都西東京市にある東大農場に移転される予定になっており、ひょっとすると観蓮会は今年で最後になる可能性もある。実験所の移転を阻止するための地元による署名活動が行われていた。

ゴールの海浜幕張駅。京葉線の駅。東京湾埋め立てによって開発された幕張新都心の玄関口となる駅で、駅周辺には、幕張メッセ・千葉マリンスタジアムをはじめ、神田外語大や県立保健医療大など、いくつかの大学も立地している。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●千葉県千葉市(駅からマンホール:2008/07/19)

●千葉県千葉市(駅からマンホール:2008/01/05)

●千葉県千葉市(駅からマンホール:2007/10/20)

カテゴリー: 千葉県 | コメントはまだありません »

千葉県水道局

水道局の紋章が入った消火栓の蓋。味のある字体だ。

千葉県水道局は、市川市・浦安市・鎌ケ谷市の全域、千葉市・船橋市・習志野市・松戸市・市原市、白井市の一部と千葉ニュータウン、成田ニュータウン、成田国際空港等の上水道事業を行っている。

こちらも消火栓の蓋。同じく味のある字体。

止水栓と制水弁の蓋。止水栓の蓋の字は消火栓の蓋と同じ味のある字体だ。制水弁の蓋には「制水弇」と書かれているが、実際に蓋として機能しているのかどうかも怪しいくらいに古そうだ。千葉県水道局の設立は昭和9年なので、この蓋は戦前の設置なのかもしれない。

ちなみに、管路を開閉する弁のことを制水弁とよび、その中でもよく使われるものが仕切弁で(他にはバタフライ弁やボール弁などがある)、管路末端などで使われる規模の小さい制水弁のことを止水栓と呼ぶようだ。なお、流量を調節する弁は、制水弁に対して制御弁と呼ばれる。

この日は大賀ハスの種が発掘された地を巡り、千葉市花見川区・美浜区を散策した。散策を開始した新検見川駅では、駅改札内にハスが咲いていた。

新検見川駅の外観。橋上駅舎になっている。総武線(各駅停車)の駅。

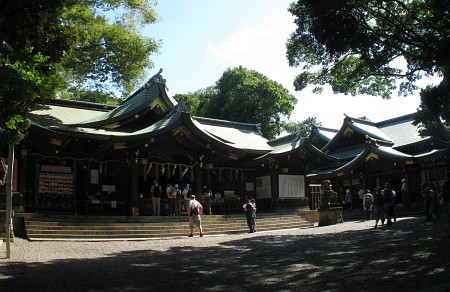

少し歩くと検見川神社に到着した。神社は新検見川駅よりも京成電鉄千葉線の検見川駅の方が近い。総武線の開業は明治27年、京成千葉線の開業は大正10年と総武線のほうが早いのだが、新検見川駅の開業は戦後の昭和26年で、先に京成の検見川駅が存在していたため、総武線の駅は検見川駅とすることができずに新検見川駅となったのだそうだ。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●千葉県水道局(駅からマンホール:2009/10/17)

カテゴリー: 千葉県 | コメントはまだありません »

画像加工(遠近法変換)

筆者の周辺でブログに掲載する画像への加工についての話題が上ったので、いい機会だから当ブログで行っている画像加工について書いてみることにしました。何種類かの加工を加えていますが、今回は遠近法変換について書いてみます。

この写真は、先日電気の史料館で撮影した日本電力株式會社の蓋です。真上に照明があったので、真上からの撮影ではどう頑張っても撮影者の影が入ってしまいます。館内は撮影可能ですが、フラッシュを利用しての撮影はご遠慮くださいとのことですので、フラッシュも使えません。例えフラッシュを使えたとしても、真上からのフラッシュ撮影では金属部分の反射光が強すぎて、いい写真を撮るのはとても困難だったりします。

こういった場合筆者は斜めに撮影します。左の写真は正面から、右の写真は蓋の上部から斜めに撮影したものです。色合いは左の写真のほうが自然なのですが、肝心な社章の部分が判別しづらかったので、掲載する写真として右の写真を選びました。

こちらが斜めに撮影した写真を加工したものです。左の写真は単純に縦に引き伸ばしたもの、右の写真は遠近法変換を使って引き伸ばしたものです。単純に縦に引き伸ばすと、蓋の中心がずれてしまい画像が歪んでしまうことがわかります。

遠近法変換については、フリーソフトを使うのであればGIMP、有料ソフトであればPhotoShopが便利です。GIMPを使う場合はツールボックスにある「遠近法」のボタン、PhotoShopを使う場合は「編集→変形→遠近法」のメニューから処理が可能です。それぞれのソフトの使い方は、詳しく説明してくれているサイトがたくさんありますのでそちらを参照してください。

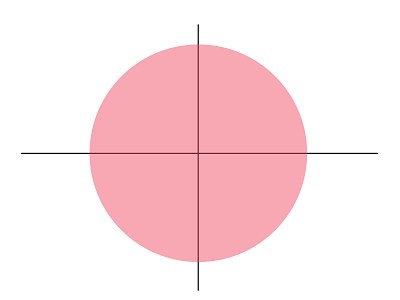

こちらは筆者が作った、画像を加工する際に利用しているテンプレートのイメージです。丸と直線を描いて半透明にしているだけですが、作っておくと加工をする際にとても役に立ちます。テンプレートを蓋の画像の上のレイヤーに配置して、蓋の中心を十字線に合わせ、蓋が円内にぴったり収まるように変形させれば、蓋を真上から撮影したような写真になります。(マウスカーソルを乗せると蓋の画像を表示)

他にも例をいくつか挙げてみます。この写真は茨城県龍ケ崎市の蓋ですが、真上からの撮影で影は入らないものの、照り返しがきつくてあまりよい写真とはいえません。

こういった場合も斜めから撮影するとよい結果が得られます。左の写真が斜めから撮影したもので、右の写真が遠近法変換で真上から撮影したように加工したものです。上の、実際に真上から撮影した写真と比べると、絵柄が引き立ってよい写真になっています。(自画自賛だな)

斜めに撮影する際に注意することが一つあります。あまり寄りすぎて撮影すると、遠近法変換後に画像の端が切れてしまうことがあるのです。左の写真は蓋に寄って斜めに撮影したもので、右の写真はそれを遠近法変換で加工したものです。加工後の写真を正方形に切り出すと、画像の下部が一部切れてしまうことがわかります。斜めに撮影する際は余裕を持って画角をとる必要があります。

斜めに撮影して遠近法変換を行う方法は、フラッシュ撮影をする際にも応用が可能です。この写真は東京都瑞穂町の蓋ですが、訪れたのが夜だったためフラッシュ撮影が必要でした。しかし真上からフラッシュを使うと、このように絵柄がフラッシュの照り返しで潰れてしまうことがあります。

こういった場合、斜めからフラッシュを使って撮影すると照り返しを抑えることができます。左の写真が斜めからフラッシュを使って撮影したもの、右がその画像を遠近法変換で加工したものです。

最後に、斜めにしか撮影できなかった例として青森県深浦町の蓋です。町の中心駅である深浦駅で下車して蓋を探したのですが、深浦駅の周辺には下水道が整備されていないようで見つかりませんでした。しかし、同町内にある千畳敷駅付近に絵柄入りの蓋が設置されていることは電車の車窓から確認できました。ところがここで下車すると、本数の少ない五能線では宿まで帰れなくなってしまいます。泣く泣く車窓から望遠で撮影したのが左の写真で、それを遠近法変換で加工したのが右の写真です。受枠の部分が多少不自然ですが、意外と絵柄がきれいに再現できたのでブログに掲載することができました。

カテゴリー: 考察 | 3 件のコメント »