下水道の日の展示 ~ 埼玉県熊谷市

埼玉県熊谷市 下水道の日の展示

9月10日の下水道の日からひと月以上経ってしまったが、その下水道の日のレポート。前回の記事で何故この日が下水道の日になったのかよくわからないと書いたが、ちゃんと調べてみた。

先ず、昔より台風襲来の特異日というものがあり、それは八朔・二百十日・二百二十日の3つだ。これらは農家の三大厄日とも呼ばれているようだ。八朔は旧暦の8月1日で、新暦だと年により8月末から9月末辺りの約1ヶ月の範囲のどこかに当たる。二百十日と二百二十日は雑節の一部で、立春を起算日としてそれぞれ210日目と220日目、それぞれ9月1日と9月11日(年によって±1日のずれがある)に当たる。なお、二百十日は夏目漱石の小説の題材にもなっている。

下水道の日(制定時は全国下水道促進デー)を決めるにあたって台風襲来の特異日が適当とされ、八朔だと新暦で指定するのが難しく、二百十日だと防災の日や新学期の開始日と重なるため、残る二百二十日を念頭に決定したのではないかと思われる。要は昔からある台風襲来の特異日の一つを下水道の日としたということだ。(何故9月11日ではないのかという疑問は残る。ちなみに近年では二百二十日は9月11日だが、21世紀後半は9月10日になることのほうが多くなる。また近年でも閏年の場合は9月10日になる。) ← 一応解決しました

国土交通省のページには「台風シーズンである210日を過ぎた220日(立春から数えて)が適当であるとされた」とだけ説明されているが、これではよくわからない。

前置きが長くなったが、今年の下水道の日は熊谷市役所で下水道の日に合わせて展示されていたデザインマンホールの蓋を見に行った。

埼玉県熊谷市

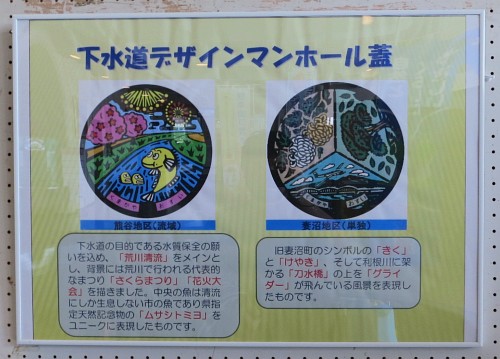

「荒川清流」、「熊谷さくら祭」(市の花)、「熊谷花火大会」、市の魚「ムサシトミヨ」がデザインされた熊谷市の蓋。熊谷市のホームページには少々毒々しい色遣いの蓋が載っているのでそれを期待していたのだが、実物はそうでもなかった。

埼玉県大里郡

町の花「キク」、町の木「ケヤキ」、「利根川」に架かる「刀水橋」と「グライダー」がデザインされた妻沼町の蓋。なお妻沼町は2005年10月1日、熊谷市と大里町との新設合併により新しい熊谷市になっている。同時に合併した大里町と、その後2007年に編入された江南町にはそれぞれデザイン蓋があったようだが、ここには展示されていなかった。(リンク先は鯛の尻尾を奪い取れさん)

それぞれの蓋の解説。

折角なので裏側も覗いてみた。「寄贈 日本鋳鉄管㈱ 日之出水道機器㈱」とあった。

展示用の蓋は本物の蓋ではないこともあるそうだが、これらの蓋は本物と同じ形状のようだ。

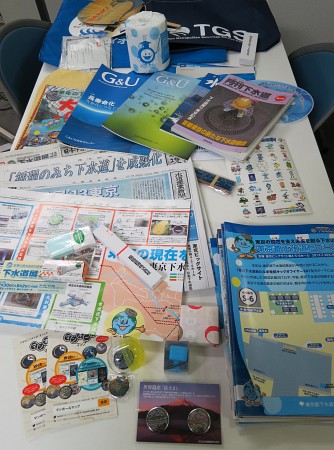

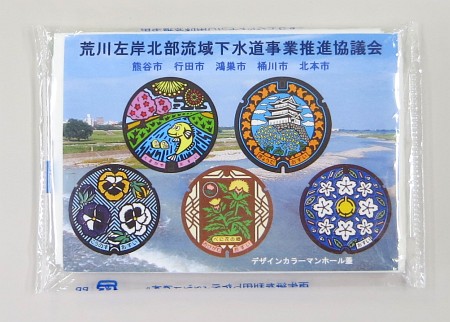

お土産に荒川左岸北部流域下水道管内のデザイン蓋がプリントされたポケットティッシュを頂いた。

こちらは熊谷駅から市役所へ向かう途中にあったコンクリート蓋。このタイプのコンクリート蓋を「住宅公団型」と呼んでいる資料がどこかにあったような気がするのだが失念。どなたかご存知の方がいらしたらご一報お願いします。なお住宅公団の流れを汲む現在の「都市再生機構型」という呼称は、現在でも製造各社のパンフレットで確認することができる。(もちろん写真のような古いタイプの蓋は掲載されていない)

おまけに消火栓の蓋。タグが付いている。

角型の消火栓の蓋。丸い蓋と同じくこのデザインの消防車は多分日之出水道機器㈱のもの。

今年の9月10日は火曜日、この日は早朝に熊谷へ行き、昼はマンホールナイト併催の街歩きが参加する新宿フィールドミュージアムのミーティングに参加した。その後出社して仕事、超エクストリーム出社。といっても普段からこんな感じだが。

というわけで、今週末には街歩き、イイフタの日には第5回マンホールナイトが開催され、併せて蓋の写真作品も募集しているので、どしどし参加・応募して盛り上げてゆきましょう。

関連リンク

●埼玉県熊谷市(駅からマンホール:2008/09/30)

●埼玉県妻沼町(駅からマンホール:2010/04/03)

●埼玉県熊谷市(駅からマンホール:2010/04/03)

●埼玉県熊谷市(駅からマンホール:2010/04/03)

●元荒川水循環センター(駅からマンホール:2013/09/08)