白汚零 写真展「虚」

白汚零 写真展「虚(うろ)」 10月23日~11月9日 http://t.co/WZB6RSOZ7E 神保町画廊 pic.twitter.com/R5JFL1NlEp

— 神保町画廊 (@jinbochogarou) October 18, 2013

白汚零 写真展「

10月23日から11月9日まで、神保町画廊にて白汚零 写真展「

白汚零 写真展「虚(うろ)」 10月23日~11月9日 http://t.co/WZB6RSOZ7E 神保町画廊 pic.twitter.com/DtJTeaI2jF

— 神保町画廊 (@jinbochogarou) October 11, 2013

筆者は開催初日にお邪魔したが、なんと白汚さんにお会いすることができた。ここぞとばかりに11月2日開催予定のマンホールナイトのご案内もさせていただいたので、ご参加の方はひょっとするとマンホールナイトでお会いできるかもれない。

折角なので、一部で話題となっていた東京都下水道局が配布した今年のカレンダーの写真についても質問させていただいた。カレンダーの写真はもちろん白汚さんの撮影だが、その中に自働洗滌槽の中身と思われる写真があるのだ。撮影場所は千代田区となっており、仲間内ではここではないかと予想したりもしていた。

白汚さんによると、カレンダーの写真は自働洗滌槽で間違いなく、丸い蓋で、場所は東京国際フォーラムの近くとのことだった。

というわけで早速探しに行ってみた。現役で使われているのか(現在も2基稼動中との情報がある)、もう片方の蓋がどんな形なのかをお聞きしていなかったが、東京国際フォーラム前に怪しげな並びの蓋を見つけた。管布設年は1988年となっているが、これは管渠の更新年の可能性もあるので、ここが撮影場所である可能性は捨てきれない。(追記 11/9: 白汚先生にこの写真の位置・配置で間違いないことを直接確認しました)

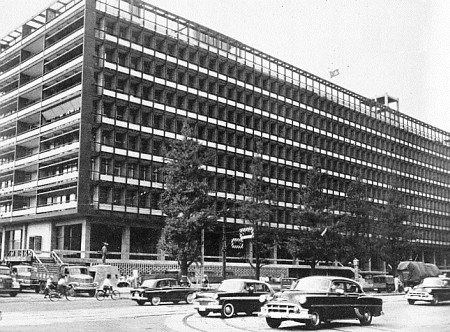

東京国際フォーラムは旧都庁の敷地跡に立地しており、カレンダーの自働洗滌槽はもちろんこの頃にも存在していたはずだ。(† Wikimedia Commonsより取得。作者不明、利用許可:パブリックドメイン)

自働洗滌槽の設置はほとんどが戦前だったはずなので、さらに東京府庁・東京市役所が置かれていた時代にまで遡ることができる。地下に遺る文化遺産、皆さんの足元にもあるかもしれない。(† Wikimedia Commonsより取得。作者不明、利用許可:パブリックドメイン)

話は少し変わるが、来る11月9日(土)に、筆者が案内する街歩きが開催される。秋葉原を起点にマンホールの蓋を中心に観察しつつ神保町を目指す。この日が最終日の写真展にも足を伸ばす予定だ。詳しくはおさんぽ神保町のホームページを参照されたし。なお、当初は10月26日に開催の予定だったが、台風直撃の恐れがあるため11月9日に延期されている。

関連リンク

●下水君100周年記念企画11 ~ 自働洗滌槽(駅からマンホール:2011/12/28)

●地下探訪(駅からマンホール:2009/09/10)

●東京ワンダーグラウンド(駅からマンホール:2010/09/10)

●マンホールと向こう側(駅からマンホール:2011/09/14)

●神保町画廊

●白汚零☆Ray Shirao☆ウェブポートフォリオ

●白汚零の世界(月刊下水道)