蔵前水の館

以前から機会があれば是非見学してみたいと思っていた蔵前水の館。機会がなければ作ればいいと思い立ち、Twitterで参加者を募って、ついに見学を果たした。

蔵前水の館は、下水道幹線(浅草橋幹線)の終了した工事現場を活用した見学施設で、実使用中の下水道幹線内や、深さの違う二つの下水道管を繋ぐドロップシャフトを流れる下水を実際に見ることができる。ただ、見学時間が平日のみで、さらに一人だけで見学するというのも気が引けたため、行ってみたいけどなかなか行く機会のない見学施設のひとつだった。

まずは下水道局職員の方の案内で、地下約30mに位置する下水道幹線を目指し、ひたすらに階段を下りる。階段には上から順に、横綱、大関、関脇、・・・と、力士の番付順に名前が付いている。

蔵前水の館と、蔵前水の館に隣接する蔵前ポンプ場は、昭和59年まで大相撲の興行が行われていた蔵前国技館の跡地に建設されており、その縁で蔵前水の館には大相撲に関する展示物も幾つかあった。

地下約30mに位置する浅草橋幹線に到着。下水独特の匂いが立ち込めているが、耐えられないというほどではない。実使用中の下水道管内を見学できる施設としては他に小平市ふれあい下水道館があるが、管の内径が大きすぎて距離感が掴めず、その大きさを実感できなかった。しかし今回は丁度管内の点検作業に立ち会うことができ、下水管の大きさ(内径6.25m)を実感することができた。

下水幹線の見学を終え、展示スペースに案内された。写真は、深さの違う二つの下水道管を繋ぐドロップシャフトの最上部で、枝線を流れてきた下水が螺旋状に回りながら幹線へ注ぐ様子を見ることができた。下水管を垂直に直結してしまうと滝になってしまい、水量が多いと空気が流れずに効率が悪く、さらに水勢が強いままだと管の劣化も進んでしまうため、下水は螺旋状に回りながら幹線へ注ぐようになっている。

上の写真の左に見えた蓋。「蔵前一丁目、柳橋一丁目 再構築主要枝線 φ2400」とのラベルが貼られている。この蓋は実使用中で、この蓋の下にはドロップシャフトへ続く枝線が通っているようだ。

待ってましたの蓋の展示。ここには戦前に使われていた古い蓋を中心に、16枚の蓋が展示されていた。設置された状態では確認することのできない蓋の厚さも確認できる。厚さは蓋によってバラバラだ。以下、展示されていた蓋を全て掲載する。

東京府東京市

下水道局の旧紋章が入った燈孔(ランプホール)の蓋。燈孔とは、管渠内にランプを吊り下げて、付近のマンホールから管渠内の点検を行ったり管渠内で作業する人にその位置を知らせたりする為に設置するものだ。燈孔が戦後新規に設置されることがあったのかどうかは確認できなかったが、少なくとも戦前の東京市の時代にはこの形式の燈孔蓋の仕様が決定されていたようなので、東京市の蓋として掲載した。

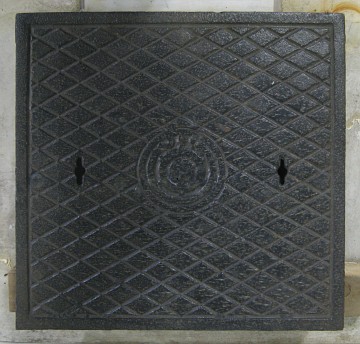

こちらは東京市の時代、昭和4年4月に設置されたという四角い蓋。下水道局の旧紋章が入っている。

斜めから見ると紋章の形をよく確認できた。中央の丸が大きく足が短いという、古い時代の蓋に良く見られる東京市章(現在の東京都章)の特徴が見て取れる。

こちらも東京市時代の蓋で、昭和3年から70年以上の長きに渡り使われ続けたという蓋。さすがに磨り減っていて、地紋と紋章が確認しにくい。

斜めから見ると紋章部分を確認できた。下水道局の紋章ではなく、東京市章がそのまま入っている。マンホールのふた 日本篇(林丈二 サイエンティスト社 1984)によると、下水道局ではなく戦前に存在した土木局による設置の蓋ということらしい。

東京府荏原郡品川町

こちらも磨り減った蓋。品川町下水道の蓋との案内があった。品川町は明治22年に発足し、昭和7年10月1日に東京市に編入されて品川區の一部になっている。

斜めから見ると薄っすらと紋章を確認できた。「品」の字をデザイン化したものを「下水」の文字が取り囲むデザインの紋章のようだ。

東京府荏原郡大崎町

こちらはほとんど磨耗のない素晴らしい状態の蓋。大崎町は明治22年に大崎村として発足し、明治41年に町制施行、昭和7年10月1日に東京市に編入されて品川區の一部になっている。下水道事業は大正13年に開始されている。

東京府南足立郡千住町

千住町の蓋。千住町は明治22年に発足し、昭和7年10月1日に東京市に編入されて足立區の一部になっている。下水道事業は大正10年に開始されている。

東京府北豊島郡尾久町

尾久町の蓋。カタカナの「ヲ」を9個並べて「ヲグ」と読ませる秀逸なデザインの紋章。尾久町は明治22年に尾久村として発足し、大正12年に町制施行、昭和7年10月1日に東京市に編入されて荒川區の一部になっている。下水道事業は昭和2年に開始されている。

東京府豊多摩郡大久保町

大久保町の蓋。蓋は上下逆に展示されている。左側の写真が正しい向きの紋章だ。大久保町は明治22年に大久保村として発足、大正元年に町制施行、昭和7年10月1日に東京市に編入されて淀橋區の一部になっている。下水道事業は昭和3年に開始されている。

大久保町の蓋はもう1枚展示されていたが、こちらは磨耗が激しく、紋章の確認が難しい。

東京府北豊島郡王子町

こちらは以前、実使用中の蓋を見つけたことのある王子町の蓋。こちらの蓋も上下逆に展示されている。左側の写真が正しい向きの紋章だ。王子町は明治22年に王子村として発足、明治41年に町制施行、昭和7年10月1日に東京市に編入されて王子區の一部になっている。下水道事業は昭和3年に開始されている。

東京府北豊島郡高田町

高田町の蓋。高田町は明治22年に高田村として発足、大正9年に町制施行、昭和7年10月1日に東京市に編入されて豊島區の一部になっている。下水道事業は昭和5年に開始されている。

東京府北豊島郡巢鴨町

巢鴨町の蓋。巢鴨町は明治22年に発足し、昭和7年10月1日に東京市に編入されて豊島區の一部になっている。下水道事業は昭和4年に開始されている。

東京府北豊島郡西巢鴨町

地紋が他の蓋と大きく異なる西巢鴨町の蓋。西巢鴨町は明治22年に巢鴨村として発足し、大正7年に町制施行で西巢鴨町となり、昭和7年10月1日に東京市に編入されて豊島區の一部になっている。下水道事業は昭和6年に開始されている。

東京都

鉄筋コンクリート製の蓋。鉄筋コンクリート製の蓋自体は昭和初期(戦前)に考案されたものとのことだが、この穴が六つあるタイプの蓋は戦後のものらしい。マンホールのふた 日本篇(林丈二 サイエンティスト社 1984)によると、昭和33年にJIS規格化、昭和44年に下水道局の仕様書に初登場とのことだ。

鉄筋コンクリート蓋に埋め込む文字と紋章のプレートも展示されていた。

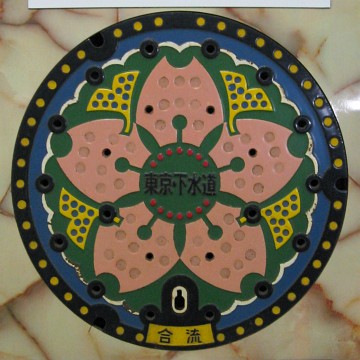

こちらは平成13年4月より使用されている現行の蓋。

彩色された蓋も展示されていた。都の花「ソメイヨシノ」はピンク、都の木「イチョウ」の葉は黄色、植物の背後には緑、青い空を舞う都の鳥「ユリカモメ」は白と、それぞれの配色は尤もなのだが、まとめて見るとなんだか毒々しい感じだ。

以上、ここまでが展示スペースにあった蓋だ。夢のような時間だった。

蔵前ポンプ所のオフィスロビーにも現行の蓋が展示されていた。この蓋ひとつでずいぶんマニアックな話に花が咲いた。鉄蓋の番号を使って、「じゃあ23-5F-4Bの上で午後1時に」なんていう待ち合わせのできる人がいるとは思いもしなかった。

さらに、蔵前水の館の建物周辺には東京市・東京都の珍しい蓋が幾つか屋外展示されていた。数が多いので、表示させるには以下の「続きを表示/非表示」をクリックして頂きたい。

続きを表示/非表示

(表示されない場合はこちら)

まず目に付いたのが、煉瓦造りのマンホール。昭和4年に設置され、平成13年に撤去されたものなのだそうだ。

「東京都下水道 合流」と書かれた蓋。下水道局の紋章も入っている。このタイプの蓋はまだ見かけたことがない。

「災害用」と書かれた蓋。災害時に必要となる下水道ということは、簡易トイレだろうか。

「アヤメ」のマークが入った蓋。こちらは「災害用・トイレ」と目的がはっきりしている。

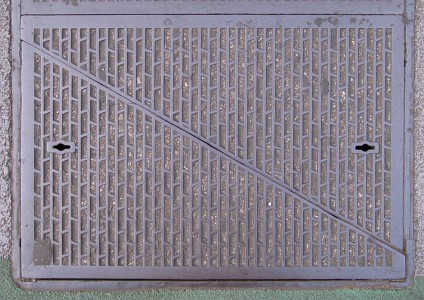

人孔縁塊付きの鉄筋コンクリート製の蓋。マンホールのふた 日本篇(林丈二 サイエンティスト社 1984)によると、鉄筋コンクリート製の蓋は昭和7年頃に森勝吉さんが考案したもので、このダイヤ穴が開いたものが最初のデザインだったのだそうだ。人孔縁塊についてはG&U Vol.3(G&U技術研究センター 2008)のコラムに記述があるが、こちらの考案者も同じく明工舎の森勝吉さんとのことだ。

下水道局の旧紋章が入った蓋。綺麗に錆びているが、この蓋は比較的最近のもので、昭和40年代から平成4年まで新規で設置されている型の蓋だ。

同じく下水道局の旧紋章が入った蓋だが、こちらは上の蓋よりも一世代前の蓋で、中心に穴があり、都章がややずんぐりむっくりした形になっている。

下水道局の旧紋章が入った角蓋。恐らくかなり古い。

コンクリート製の蓋。写真では判りにくいが中央に東京市章/都章が入っている。縁石が御影石でできており、かなり立派だ。

下水道局の旧紋章が入った鉄筋コンクリート製の角蓋。

下水道局の旧紋章が入った鉄筋コンクリート製の蓋。

都章が入った鉄筋コンクリート製の蓋。

同じく都章が入った鉄筋コンクリート製の蓋。やや大きめ。

下水道局の紋章が入った鉄筋コンクリート製の蓋。

小型の鉄蓋。別名「犬の集会」蓋。サクラの花びらをじっと見ていると、犬(もしくはカピバラ)の顔に見えてくる。

ここにも現行のキャップ付きの蓋があった。

一世代前の蓋。綺麗に錆びている。

無印(よくよく見ると東京市章/都章が入っている?)の燈孔蓋。縁石も立派だ。

蔵前水の館の館内にも展示されていた、下水道局の旧紋章が入った燈孔の蓋。燈孔についての話をしていたら、下水道局の方から貴重な資料を頂き、この蓋がまだ現役で残っていることも判明した。大収穫の一日だった。

関連リンク

●神田川・環状七号線地下調節池(駅からマンホール:2010/08/26)

●小平市ふれあい下水道館(駅からマンホール:2009/09/12)

●東京府東京市(駅からマンホール:2010/12/11)

●東京府王子町(駅からマンホール:2010/12/11)

●東京府王子町(駅からマンホール:2007/11/03)

●東京都区部(駅からマンホール:2008/07/23)

●東京都区部(駅からマンホール:2007/07/22)

●蔵前水の館(東京都下水道局ホームページ)

●社会科見学に行こう!さん

●水の豆知識さん

●社会科見学とイベント情報ナビ あそぶログさん