日豊金属工業株式会社

千葉県松戸市の蓋。中央に市章が入っている。今回はこの蓋の製造元、日豊金属工業株式会社を軸に、その製品の特徴を考察しつつ蓋を鑑賞してみる。

まず断っておかねばならない事がひとつ。日豊金属工業は2002年2月25日に東京地裁へ自己破産の申立てを行っており、現在は存在しない倒産した会社だ。従って、今回の記事に掲載する特徴を持った蓋はもう新設されることはなく、今後は撤去され行くのみの運命ということになる。

日豊金属工業の創業は明治17年(1884年)2月で、鉄蓋業界の中ではかなりの老舗企業だった。本社は東京都墨田区に所在し、その製品は関連会社の日豊金属興業㈱に卸され、日豊金属興業が各自治体に販売するという販売形態を取っていたようだ。その日豊金属興業も2002年2月25日に、日豊金属工業の自己破産の申立てと同時に再生手続開始の申立てを行っている。

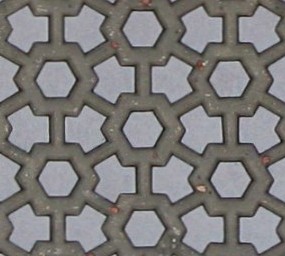

早速、日豊金属工業の鉄蓋製品の特徴を見てみる。最も特徴的なのは、このちょっとかわいらしい滑り止めのパターンだ。六角形を基調としたデザインになっている。

続いて蓋の下部にある鍵穴部分を見てみる。それほど目立った特長はないが、中央の丸い窪みが目に付く。これは恐らく蓋の磨耗を判断するための工夫で、タイヤのスリップサインと同じ役割をしているのではないかと思われる。

続いて受け枠部分に注目してみる。凹部分は細長く伸ばした六角形を繋げた形になっており、ソーセージのように見える。

こちらは成田市役所新庁舎落成を記念した千葉県成田市の蓋だが、受け枠部分の特徴から日豊金属工業の製品ではないかと推測される。

受け枠部分を拡大。凹部分が細長い六角形を繋げた形になっている。

同じく成田市の蓋。最初に掲載した松戸市の蓋とは鍵穴の配置が異なるが、それ以外は同じ特徴を備えている。

似た地紋の神奈川県横浜市の蓋。こちらは日豊金属工業の製品ではなく、横浜の「Y」と「O」の文字を基調とした地紋の蓋で、日之出水道機器㈱が横浜市のために考案したデザインとのことだ。

こちらは千葉県我孫子市の蓋。受け枠部分の形状からこの蓋も日豊金属工業の製品だと推測される。蓋の地紋は東京市型(JIS模様)で、各社で広く製造されている地紋だが、細部に注目すると同じ東京市型地紋の蓋でも製造会社によって個性があるという。

日豊金属工業の製造した東京市型地紋の蓋の特徴は、蓋の上部が一箇所だけ丸ではなく四角になっていることだ。同形式の蓋は他に、東京都足立区の蓋を掲載したことがある。

こちらは親子蓋になっている千葉県市原市の蓋。親蓋の地紋からこの蓋も日豊金属工業の製品だと推測される。

子蓋の鍵穴部分を拡大。四角い形をしているが、これも日豊金属工業の特徴だといえる。同じ形状をしたした蓋として、千葉県市原市(ウグイス)と千葉県成田市(ウメとアジサイ)の蓋を挙げておく。

小型の蓋2種。左は茨城県結城市、右は千葉県成田市の蓋。地紋の特徴と鍵穴部分の形状が日豊金属工業のものだ。

こちらは下水道ふれあいプラザで撮影した大阪府羽曳野市の蓋。地紋と受け枠に日豊金属工業の特徴が見える。鍵穴の配置は先に掲載した千葉県我孫子市の東京市型地紋の蓋と同じで、これも日豊金属工業の特徴と言えるかもしれない。

日豊金属工業は販売元の日豊金属興業とともに東京都墨田区に本社を置いており、製品を採用していた自治体も千葉県や茨城県など関東を中心に広がっていたようだが、このように関西で採用された実績も持っているようだ。

こちらは神奈川県二宮町の蓋。雨水用なのか、穴が幾つか開いている。

こちらは埼玉県南水道の消火栓の蓋。蓋の地紋から日豊金属工業の製品だと推測される。蓋の周囲(黄色い部分)には小さな六角形が2列に並んでいるが、これも日豊金属工業の特徴と言える。蓋の下部にある鍵穴部分も特徴的な形状になっている。

こちらは千葉県印西市の消火栓の蓋。市の花「コスモス」がデザインされているため、地紋から判断することはできないが、先に掲載した埼玉県南水道の蓋との類似から、この蓋も日豊金属工業の製品であると類推される。

同じく千葉県印西市の排水栓の蓋。記号や数字のプレートをはめ込むことのできる、比較的新しいタイプの蓋だ。2列に並ぶ六角形の特徴から、この蓋も日豊金属工業の製品であると思われる。

プレート部分を拡大。東京都の下水道の蓋に、プラスチック製のキャップを用いて用途や敷設年といった情報を記載するようになったのが平成13年(2001年)4月からとのことなので、この蓋も恐らくは破産直前の2000年前後の仕様なのではないかと思われる。

こちらは千葉県勝浦市の上水道の蓋。プレートの形状からこの蓋も日豊金属工業の製品であると思われる。

地紋を拡大。日豊金属工業の頭文字「N」を図案化したのだとすると納得できるかな?

こちらは神奈川県横浜市の消火栓の蓋。プレートの形状、地紋、周囲の模様の類似から、この蓋も日豊金属工業のものだと類推できる。

東京都保谷市で見つけたこの消火栓の蓋も、プレートの形状から日豊金属工業の製品であると思われる。同じ形の消防車がデザインされた消火栓の蓋を新潟県岩室村で見つけたこともある。

ここまでの推測が正しいのであれば、埼玉県さいたま市のこの防火水槽の蓋も日豊金属工業の製品であると類推できる。さいたま市の発足は2001年5月1日。この蓋が日豊金属工業の製品であるならば、倒産する直前に製造されたことになるが、一応矛盾は無い。

以上、最後の方は類推を重ねすぎた嫌いもあるが、現在は存在しない鉄蓋製造会社、日豊金属工業の製品の特徴を纏めてみた。少なくとも記事の最初で言及した、「六角形を基調としたちょっとかわいらしい滑り止めのパターン」が日豊金属工業の製品であることは確かなので、もしどこかでその蓋を見つけたら、消え行く運命にあるその模様をじっくり観察してみて欲しい。

関連リンク

●千葉県成田市(駅からマンホール:2007/12/27)

●千葉県成田市(駅からマンホール:2009/11/03)

●千葉県市原市(駅からマンホール:2007/11/24)

●千葉県印西市(駅からマンホール:2007/11/10)

●埼玉県南水道企業団(駅からマンホール:2007/09/02)

●大阪府羽曳野市(駅からマンホール:2009/11/29)

●神奈川県二宮町(駅からマンホール:2009/10/24)

●千葉県勝浦市(駅からマンホール:2008/03/02)