消防車特集

前編・中編・後編と三回に渡って掲載した送水口ウォーク、今回はその余談編だ。実を言うと先日、㈱村上製作所さんにご招待されるという夢のような一日があったのだが、そちらは送水口倶楽部のAyaさんのレポート以上にその感動をお伝えできる自信がないので、私からご報告することはほとんどない。サプライズゲストとしてお呼びしていただいた、村上社長とご親交のあるという鉄蓋業界の老舗㈱長谷川鋳工所の長谷川社長と談話に打ち興じることができたのだが、特に新しい発見や謎の解明があったわけではなく、ただただ贅沢な雑談、いや、雑談と表現するには勿体無いお話を沢山伺うことができた。鉄蓋業界における「土木」と「建築」の違いについてのお話や、消火栓と防火栓(と採水口)の違いについてのモヤモヤがやや晴れたことなど収穫もあったが、こちらはまた調査の後にご報告できればと考えている。

というわけで今回の本題。送水口ウォークの中で、「消火栓や防火水槽などの蓋に『消防車』がデザインされていることがよくあるが、消火栓や防火水槽とは直接係わりの無い『はしご車』ばかりで、ホースとの接合部である送水口の立場としては『はしご車』ではなく『ポンプ車』の方が適切だと考える」、というようなご意見というか宿題を頂いたので、その調査報告だ。

静岡県浜北市(現 浜松市)

消防車がデザインされた蓋と聞いて、真っ先に思い浮かぶのはこのデザインの蓋だ。前2軸シングルキャブの車両にNIKKI製(先端が斜め)ではなくモリタ製(先端が垂直)のはしごを装備したと思われる立派な「はしご車」だ。(消防車についての知識は付け焼刃)

ちなみにこの蓋は日之出水道機器㈱の製品で、広く全国で見られるデザインのため、見かけてもあまり積極的に写真を撮らないこともあるくらいだ。それだけシェアの大きい消火栓の蓋に「はしご車」をデザインするとは実に罪深い。文句を言うとすればアンディ・マンホール博士辺りか。

千葉県野田市

続いてこちらは「ポンプ車」がデザインされた蓋。こちらも関東を中心に全国で見られるデザインの蓋で、長島鋳物㈱の製品だ。

山梨県東部地域広域水道企業団

こちらも関東を中心によく見られるデザインの蓋だ。はしごを装備しているが、こちらも「ポンプ車」に分類できるタイプの消防車だと思われる。この蓋は㈱トミスの製品だ。

群馬県渋川市

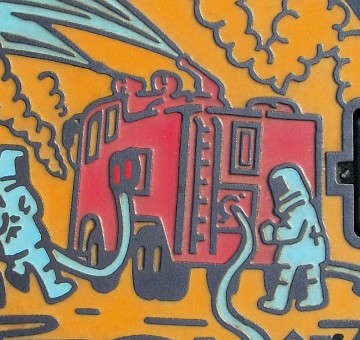

こちらは黄色一色で彩色された防火貯水槽の蓋。「はしご車」と「消防士」がデザインされている。このデザインの蓋も全国でよく見られる。

東京都武蔵野市

こちらも「はしご車」と「消防士」がデザインされた防火用水槽の蓋。この蓋を製作している様子がテレビで放映されたことがあり、そこからこの蓋は長島鋳物㈱の製品であることが判明している。デザインの構図や文字の配置が先の黄色一色で彩色された蓋と酷似しているので、先の蓋も長島鋳物㈱の製品ではないかと想像される。

長野県松本市

続いて、それ程設置例は多くないものの、非常にインパクトのあるデザインで有名な防火水槽の蓋、通称「大惨事マンホ」だ。

まず緊迫した事態の中で目を引く消防車が普通の消防車ではなさそう。これは特殊化学車だろうか!?

消火活動中の消防士の装備も普通ではない。NBC部隊が投入されるほどの緊迫した事態のようだ。なるべくならこんな事態は起こって欲しくない。

同じデザインの蓋が設置された防火水槽が実用されている場面に遭遇したことがある。緊急事態ではなく出初式での一場面だ。本物の「消防車」・「消防士」と、それをデザインした蓋とを同じフレームに納める「ご本人登場」と命名した撮影方法だ。

以上、少し話が逸れてしまったが、全国、とりわけ関東地方を中心によく見られる消防車がデザインされた蓋を並べてみた。消火栓の蓋では、日之出水道機器㈱が「はしご車」、長島鋳物㈱と㈱トミスが「ポンプ車」をデザインしており、意外?と「はしご車」ばかりがデザインされているというわけでは無いことも確認できた。

と、ここまで、あまり深く考えずに「はしご車」は『×』で「ポンプ車」は『○』と適当に判断してきたが、「消火栓」や「防火水槽」、ひいては「送水口」に接続するという観点から今一度消防車をよく観察してみたい。この写真は先月一般公開されていた東京都下水道局浮間水再生センターに来ていたポンプ車を写したものだ。消火栓の接続口や防火水槽の採水口に繋ぐための「吸管」がトレードマークだ。

反対側には溜め池や河川など、接続口の無い消防水利から水をくみ上げるための吸管が設置されている。ゴミを吸い込まないように籠のようなフィルタ(ストレーナ)が付いており、さらに吸管を引き上げるための紐も付いている。

こちらは放水口。消防用ホースをここに接続して消火に当たることになる。因みに、放水用のホースは潰された状態で格納されているが、吸管のホースは吸水時の減圧で潰れないような構造になっているため、そのままぐるぐると巻いて格納されるという違いがある。

このポンプ車の中には、素早く消防用ホースを展開できる「電動ホースカー」が格納されていた。消防車の装備品はいろいろとカスタマイズすることができるようで、吸水しなくてもすぐに放水できる「水槽付消防車」も存在する。

こちらは「ポンプ積載台車」。消防車が入れないような狭い場所でも吸水・放水活動ができる。

そしてこちらが「はしご車」。写真のように高所の消火活動や救助活動に特化した構造になっていて、ポンプや吸管は付いていないようだ。その意味で、「消火栓」や「防火水槽」には比較的縁が無いタイプの消防車といえる。

ところが、「はしご車」について調べてみると、世の中には「ポンプ」や「水槽」を装備した「はしご車」も沢山あるようで、簡単に『○』や『×』を判断できないことも分かった。写真はその「水槽付小型はしご車」。(† Wikipediaより取得。作者:100yen、利用許可:CC BY-SA 3.0)

以上を踏まえた上で、先に「罪深い」とした日之出水道機器㈱の蓋にデザインされている「はしご車」に再度注目してみる。

この部分、これは「吸管」に見える。スペアタイヤでは無いだろう。とすると、日之出水道機器㈱の蓋のデザインは、「消火栓」や「防火水槽」から吸水可能なタイプの「はしご車」で、少なくとも不適切なデザインではないと結論付けられる。

というわけで、以下迷いのない「ポンプ車」を『◎』、吸管のある「はしご車」を『○』、吸管の有無が判別不能な「はしご車」を『△』、明らかに吸管の無い「はしご車」を『×』として、消防車がデザインされた様々な蓋を並べてみたいと思う。

念のため、筆者はここで『△』や『×』としたデザインが不適切だと本気で思っているわけではないことをお断りしておく。また、外から吸管が見えない消防車でも、シャッターの中に吸管やポンプが格納されている場合もあり、吸管の有無による採点・分類が正確ではないことも書き添えておく。あくまでもネタとして受け取っていただけると幸いだ。

東京都武蔵野市

消防車の歴史がわかる素晴らしいデザインの蓋。明治期から昭和初期まで使われていた「腕用ポンプ」から、「馬牽き蒸気ポンプ」、「蒸気ポンプ消防車」、そして現代の「はしご車」がデザインされている。はしご車には吸管が付いているので『○』の判定。

武蔵野市の消火栓蓋といえばこちらの方が有名だが、消防士メインで消防車の細部がわからないので『△』の判定。

岡山県倉敷市

「くらっぴぃ」に目が行きがちなこの蓋、特筆すべきは謎生物ではなく実使用中の吸管だ。放水中の様子をデザインした蓋は幾つもあるが、吸水の様子までデザインされた蓋は他に知らない。もちろん『◎』。可能なら三重丸を付けたいところだ。なお、筆者は15分間だけ倉敷に滞在したことがあるが、その際にこの蓋は見つけられず、この写真は蓋仲間?の蓋散歩びとさんさんよりご提供いただいた。

神奈川県横須賀市

こちらも謎生物。倉敷市の蓋と同じ構成だが、吸管設置部分からやたらと長いホースが伸びている。吸管用のホースと放水用のホースとを混同しているのではなかろうか。でもポンプ車なので『◎』としておく。

埼玉県入間郡越生町

凛々しい消防士とクラシカルなポンプ車。『◎』。

岡山県岡山市

消火に当たる桃太郎。はしご車だが吸管も備えているので『○』。吸管の部分が市町村章のようにも見えるが、これは岡山市の市章ではない。

茨城県猿島郡五霞町

敬礼する消防士。デフォルメされたポンプ車だが吸管は細かく描写されている。もちろん『◎』。

御茶ノ水ソラシティ

「119」と書かれたナンバープレートと、はしごの先端の「バスケット」の描写が素敵なはしご車。でも吸管が装備されていないようなので「×」としておく。

栃木県塩谷郡氏家町(現 さくら市)

こちらも「119」と書かれたナンバープレートがお洒落。ポンプと吸管とを装備したはしご車なのか、はしごを装備したポンプ車なのか、判断に迷うが立派な吸管なので『◎』としておく。

栃木県鹿沼市

はしご車のような面構えだが、これはポンプ車のようだ。よって『◎』。

神奈川県秦野市

可愛らしいポンプ車。最初の方に掲載した長島鋳物㈱の蓋のデザインと雰囲気が似ている。『◎』。

千葉県長生郡市広域市町村圏組合

こちらはリアルな描写のポンプ車。『◎』。

岐阜県多治見市

はしご車だが消防士に隠れて吸管が見えない。よって『△』。

「119」と書かれたナンバープレートのはしご車。吸管が確認できないので『×』。

東京都調布市

ナンバープレート部分に「消火栓」の文字。ポンプ車かはしご車かの判別がつかない。『△』としておく。

東京都

東京都章が車輪に埋め込まれた消防車。はしご車なのかポンプ車なのか判断に迷うが、一応『◎』としておく。

長島鋳物㈱特有の地紋。こちらは明らかにポンプ車なので、迷うことなく『◎』。

埼玉県東松山市

カッコイイはしご車。でも吸管を確認できないので『×』。

愛知県豊橋市

はしごが立派すぎるはしご車。吸管の描写も細かく『○』。

茨城県下妻市

ここからしばらく日之出水道機器㈱の蓋を並べてみる。吸管付のはしご車で分類としてはどれも『○』だが、細部の違いが結構あるのでその点に注目してみたい。この蓋の場合ははしごが白く彩色されている点と、窓が水色で彩色されている点、さらに「下妻市」の文字が入っている点がよく見る他の蓋とは異なる。

山梨県笛吹市

こちらは「消火栓」の文字が赤で彩色されている点が他の蓋とは異なる。よく見るこのタイプの蓋では、この部分ははしご車の背景と同じ橙色で彩色されている。

静岡県富士市

はしご車の背景が白というのが珍しい。富士市のこだわりか?

三重県四日市市

こちらは目立つ「駐車禁止」の文字入り。

埼玉県三郷市

管理用のタグ付き。

埼玉県北葛飾郡鷲宮町(現 久喜市)

管理者と水道管の口径が記載されている。

東京都昭島市

消防車の背景が三角形を散らした地紋になっている、昭島市特別仕様の蓋。

静岡県田方郡函南町

消火栓だけではなく防火水槽の蓋にもこのデザインは用いられている。

群馬県前橋市

一回り小さくなったはしご車。あとこじり穴の配置が上下逆。

埼玉県熊谷市

新しそうなタイプの蓋。

角型の蓋もある。

群馬県藤岡市

だいぶ雰囲気の異なる蓋。でもはしご車のデザインは他の蓋と全く同じだ。

青森県弘前市

リンゴに追われるはしご車。はしご車のデザインは他の蓋と全く同じ。但し、こじり穴やヒンジの部分などの蓋の特徴が日之出水道機器㈱ではなく長島鋳物㈱のものなので、OEM生産品の可能性もある。自治体に「このデザインで」と言われればそれを造るのが鉄蓋業界なのだろう。

埼玉県新座市

周囲に自治体のシンボルをあしらったデザイン。このタイプの蓋も結構多い。窓も彩色されている。

群馬県渋川市

似た構成だがはしご車のデザインが異なる蓋。日之出水道機器㈱の製品ではないのかもしれない。吸管が確認できないので、この蓋は『×』の判定。

埼玉県北足立郡伊奈町

稀に見かけるタイプの蓋。こちらは『○』。

埼玉県富士見市

消防士の表情が上の蓋と似ている。吸管部分が見えないので『△』。

埼玉県川越市

放心状態?の消防士。はしご車だが吸管を確認できるので『○』。ただ、はしごの向きが上下逆かも。

千葉県水道局

オフィス街を走るはしご車。微妙だけど一応『○』としておく。

静岡県磐田市

ジュビロくんの蓋。はしご車かポンプ車か判断に迷うが、一応『◎』としておく。

京都府京田辺市

可愛らしいはしご車。でも『×』。

千葉県君津市

㈱トミスぽい雰囲気の消防車。おそらくこれはポンプ車なのだろうということで『◎』。

埼玉県北足立郡吹上町(現 鴻巣市)

長島鋳物㈱のアレンジバージョン。『◎』。

埼玉県蕨市

火を消す巨人。『◎』。

埼玉県南埼玉郡宮代町

少年消防隊。側面が見えないので『△』。

静岡県引佐郡三ケ日町(現 浜松市)

こちらも『△』。

群馬県富岡市

クレーン車のようなはしご車。P-AZ30Dという形式のはしご車のようだが、実物よりもタイヤの数が多くなっている。吸管が見えないので『×』の判定。

静岡県浜松市

はしごを装備したポンプ車ということで『◎』。

栃木県栃木市

六芒星地紋は消防章のイメージかも。『◎』。

埼玉県行田市

特徴的な面構えのK252型、或いはK201型のはしご車。通常この型のはしご車にはポンプと吸管が装備されているようだが、この蓋のはしご車では確認できないので『×』としておく。

東京都西東京市

デフォルメされた消防車。放水口らしきものが見えるがここでは『×』としておく。

東京都町田市

これははしご車なのかポンプ車なのか判断に迷うが、これまで出てきた同様の消防車と同じく一応『◎』としておく。

東京都東久留米市

立派なポンプ車。こちらは迷うことなく『◎』。

と、手あたり次第に消防車を並べてみたが、種類としては意外にポンプ車が多かったことが分かった。また、全国で見られる日之出水道機器㈱の蓋のはしご車についても、吸管を確認できるので消火栓や防火水槽と全く縁が無いとは言いきれないことも分かった。鉄蓋製造企業さん、設置する自治体さん、皆さんよく考えられているようだ。(蛇足かもしれないが、左を向いた消防車の割合が非常に高いことも分かった)

繰り返しになるが、今回『△』や『×』とした蓋に文句をつけるつもりは微塵もないことを申し添えておく。

なお、世の中には消防車ではなく地中消火栓装置そのものをデザインした蓋も存在する。今回の調査を行った経緯からすると、この蓋が最も「消火栓」の蓋に適切なデザインとすることができるが、やはりマニアックすぎる。子供にも人気の「はしご車」をデザインするのは正直なところ実に妥当な選択と言えると思う。なお、先週末はこの蓋(だけではないが)を探しに狭山まで出かけたが、見つけることが出来なかった。後日ストリートビューで見つけたので、また折を見て探しにゆくつもりだ。

関連リンク

●送水口ウォーク・前編(駅からマンホール:2014/03/30)

●送水口ウォーク・中編(駅からマンホール:2014/04/10)

●送水口ウォーク・後編(駅からマンホール:2014/04/21)

●地下式送水口特集(余談編2)(駅からマンホール:2014/06/13)

●消火栓の蓋には消防車あり!(みちくさ学会)

●地上の蓋さん