阿佐ヶ谷散策 3/4 ~ マンホール商会、東京都、東京都杉並区

阿佐ヶ谷散策 3/4

間にいろいろあったにせよ、10月の散歩の記事をまだ書き上げていないのはどうかと思う。ともかく、ようやく善福寺川に到着したところ。氾濫したり渇水になったりで忙しい川。神田川・環状七号線地下調節池にも繋がっている。川沿いには公園・緑地が整備され、ジョギングコースにもなっている。

株式会社マンホール商会

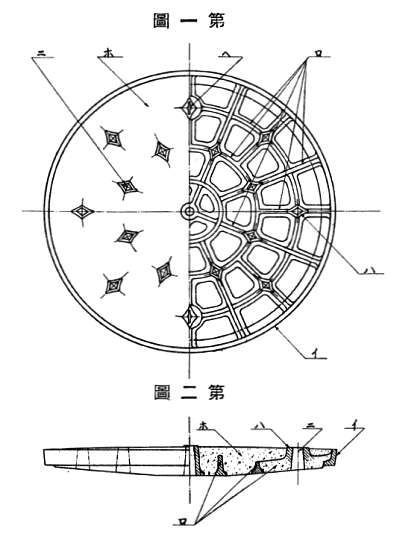

善福寺川沿いに見つけた蓋。この蓋は㈱マンホール商会の製品。マンホール商会のホームページには6種類の鉄蓋の写真が並んでいるが、なかなか渋いチョイスなので是非一度見ていただきたい。

蓋の上部にはマンホール商会のマークが入り、縁の部分には「M」の字が並んでいる。地紋は「工」の字を並べた形状になっており、文様の分類としては「工字繋ぎ文様」というらしい。

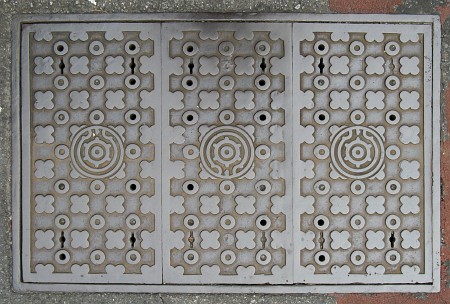

善福寺川に沿って、水の流れる音の聞こえる特殊人孔鉄蓋がいくつかあった(川沿いに暗渠?)。これは見つけた中でも最も数の多かった6連の特殊人孔鉄蓋。写真右奥は杉並児童交通公園への入り口。

壮観の6連特殊人孔鉄蓋。マンホールのふた 日本篇(林丈二 サイエンティスト社)によると、6連が最大というわけではなく、どこかに9連のものもあるらしい。

公園内だというのにやたらと信号や標識が並ぶ杉並児童交通公園。ここについてはみちくさ学会の記事が詳しい。

川沿いの遊歩道に出てきた三級基準点の蓋。なかなかカッコイイ。汎用的なデザインともいえるが、杉並区以外ではまだ見つけたことがない。

善福寺川沿いの遊歩道はすぎなみ 知る区 ロードの一部にもなっているようで、すぎまるの疑似蓋もいくつか見かけたが、所々で別のデザインの疑似蓋も見かけた。左は「富士山の前を車が疾走:R」、右は「長靴からネズミがこんにちは:T」。探せばもっと出てきそうだったが、蓋じゃないせいかあんまり探す気が出ない。

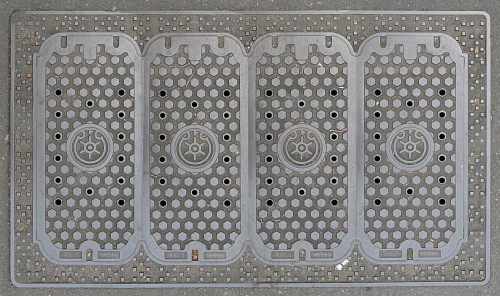

川沿いの暗渠?はずっと続いており、特殊人孔鉄蓋と丸蓋とのセットも幾つか並んでいる。

こちらは比較的新しい蓋のセット。

この蓋の正式名称は「人孔鉄蓋(角蓋幅40cm都型)」というらしい。

蓋の下部には「反対側も うかせ、手前に引いて下さい」と書かれている。これはいい饒舌蓋。

少し古い下水君の入った蓋。やや大きめのサイズ。下水君(東京都下水道局紋章)は、明治44年(1911年)10月26日に東京市下水改良事務所の紋章として告示されており、今年で丁度100周年になる。なにかお祝いをせねば。

和田堀公園。特に催し物は無いようだったが、多くのバーベキュー客で賑わっていた。

都内のガードレールや足元に時々現われるカタツムリ。これらは昭和58年から平成7年にかけて都が行った「歴史と文化の散歩道事業」によるもので、全23コース、240.5kmが整備されている。歴史と文化の散歩道については、さんぽみち総合研究所のページが詳しい。

今回の記事で最後の蓋。六角形の受け枠に丸い蓋。このタイプの蓋は、現在の仕様書には見つからない。字体もどことなく可愛らしい。

大宮八幡宮に到着。

こちらも七五三詣りで賑わっていた。

門にあった穴あきの菊の御紋。水はけはよさそうだがこれは蓋にはできない。

創建は康平6年(1063年)と古く、東京のほぼ中央に位置することから「東京のへそ」という異名も持っている。

ぐだぐだしてきましたが、また続くのです。

関連リンク

●阿佐ヶ谷散策 1/4(駅からマンホール:2011/10/30)

●阿佐ヶ谷散策 2/4(駅からマンホール:2011/10/30)

●阿佐ヶ谷散策 4/4(駅からマンホール:2011/10/30)