東京都港区

東京都港区

区の花「ハナミズキ」がデザインされている側溝の蓋。

ベタベタな観光写真。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●東京都港区(芝浦分讓地)(駅からマンホール:2010/11/03)

●東京都港区(竹芝通り)(駅からマンホール:2008/12/05)

東京都港区

区の花「ハナミズキ」がデザインされている側溝の蓋。

ベタベタな観光写真。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●東京都港区(芝浦分讓地)(駅からマンホール:2010/11/03)

●東京都港区(竹芝通り)(駅からマンホール:2008/12/05)

東京都(港湾局)

鉤括弧『』が並んだような地紋に、「港湾局」の文字が入った蓋。中央には「電」の字が入った都章が配置されている。この蓋は㈱土井製作所の製品。

東京港のシンボルマーク。横浜市港湾局の蓋はシンボルマークを用いて凝ったデザインなのだが、東京都港湾局の蓋はどれも地味だった。

ただ、その種類は多く、軽く20種類は超えているようだった。今回はその一部を並べてみる。写真はプラスの記号「+」が並んだ地紋の蓋で、最初の蓋と同じく㈱土井製作所の製品。

こちらは歩道に溶け込んだデザインになっている。中央には東京都のシンボルマークが入っている。この蓋は福西鋳物㈱の製品。

三角形を並べた地紋(鱗文様)の蓋。この蓋には製造者を判別する手掛かりが無いが、恐らく㈱長谷川鋳工所の製品だと思われる。

トランプのダイヤのマークが並んだ地紋の蓋。比較的よく見かける地紋だが、製造者はまだ判別していない。もしご存知でしたら是非ご一報をお願いします。

やや古そうな「Tの字」パターンの蓋。「Tの字」パターンは電電公社、NTTの標準仕様地紋で、他にも通信関連の蓋によく使われる地紋だ。この蓋は電気ではなく電話関連の蓋なのかもしれない。

ちなみに、「電」だけだと電気なのか電話なのかわからないので、電気の場合は「電」、電話の場合は「話」と略すことが多い。

レンガ塀のような地紋に東京都のシンボルマークが入った電気の蓋。㈱ニムラの製品。

こちらは竹篭のような網目の地紋に東京都のシンボルマークが入った電気の蓋。第一機材㈱の製品。

JIS模様の蓋。都章の中に「汚」の字が大きく入る。

同じくJIS模様の蓋で、都章のみが入った蓋。

こちらも都章が入った汚水の蓋。カネソウ㈱の製品。

浜松町駅から運河沿いに歩き、レインボーブリッジまでやってきた。

レインボーブリッジは2層構造になっており、上層部は高速道路、下層部はゆりかもめと一般道、さらに歩道(レインボープロムナード)が整備されている。

昨年3月には2016年オリンピック東京誘致活動の一環で特別に閉鎖された上層部の高速道路を歩いたが、下層部の歩道は開放時間帯であればいつでも無料で通行することができる。

レインボーブリッジ橋脚6F、芝浦アンカレイジ展望室からの眺望。展望室は常時開放されているわけではないようだが、この日は写真展が行われており、一般開放されていた。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●東京都(駅からマンホール:2010/11/19)

●東京都(消火栓)(駅からマンホール:2008/12/05)

●東京都(測量点)(駅からマンホール:2008/03/08)

東京都港区(芝浦分讓地)

「芝浦分讓地」と書かれた蓋。この蓋は芝浦1丁目のオフィスビル「シーバンス」周辺の運河沿いの遊歩道に数枚設置されているのだが、周辺は東芝やヤナセの本社などが並ぶオフィス街で、決して分譲地(宅地)には見えない。文字の回り込みが左から右になっているので、相当古い蓋ではないかと思われる。

「讓」の字を拡大。新字体の「譲」ではなく旧字体の「讓」が用いられている。芝浦はもともとは浅瀬の海で、明治45年に埋め立てが開始され、大正8年に埋立地が完成している。従ってこの蓋は少なくともそれ以降の設置のはずだが、それ以上の詳細は不明だ。

国土地理院の国土変遷アーカイブでこの地域の古い空中写真を閲覧することができる。そこにある帝國陸軍撮影の空中写真によると、昭和11年には更地、昭和19年には工場が建っているように見える。「分譲地」といっても宅地とは限らないので何ともいえないが、もしこの地域が宅地であったとするのならば、この蓋は大正8年から昭和のごく初期にかけて設置されたもの、もしかすると関東大震災以前に設置されたものではないかと想像される。

追記(2010/11/05)

神奈川大のCOEプログラムで製作された関東大震災-地図と写真のデータベースで大正12年当時の地図を確認できるが、この地域は宅地ではなく最初から工業用地だったようで、震災当時は芝浦製作所の工場があったようだ。(ついでに火災被害にもあっているようだ)

蓋の設置されているシーバンス付近の風景。なにか事故があったようで、警察により立ち入り禁止の帯が張られていた。蓋は左側の一段高いところにある遊歩道に設置されていたので助かった。

事故は運河内で起こっていたようで、運河の一部が封鎖されていた。

蓋は古いようだが、遊歩道は比較的最近整備されたように見える。地中の管と蓋とを残し、遊歩道のみ作り直したのではないかと思われる。

同じく芝浦運河の風景。なにやら演奏中。筆者は最近フルートを入手して独学で練習中なのだが、尺八みたいな音しか出なくて困っている。

運河沿いにはゆりかもめとモノレールが走っている。写真は運河の上を走るポケモンモノレール。

関連リンク

●東京都港区(駅からマンホール:2010/11/03)

●東京都港区(竹芝通り)(駅からマンホール:2008/12/05)

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

株式会社西原ネオ

重厚な質感の蓋で、中央に「N」の字が入っている。この蓋は浄化槽を中心とした生活排水処理装置の設計・施工を手がける㈱西原ネオの蓋。目を引く特徴的なデザインで、全国に設置されているにもかかわらず所属・用途が不明な蓋として鉄蓋鑑賞愛好家をよく悩ませる蓋だが、正体は浄化槽の蓋だった。

こちらは取っ手が小さいタイプの蓋。ボルト状の金具で固定されている。

同じタイプだが「安全荷重 5000KG」の文字が入った蓋。

京浜東北線の新橋駅と有楽町駅の中間、帝国ホテルのインペリアルプラザ脇に、ネオ蓋は19枚設置されている。これだけたくさんのネオ蓋を一度に見られるのはここだけではないかと思う。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●西原ネオグループ

長野県上高井郡小布施町

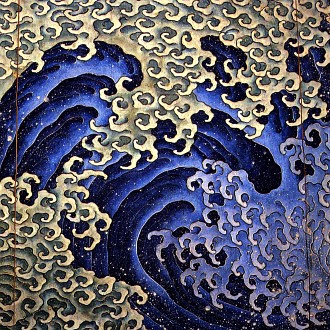

町と所縁のある葛飾北斎が手掛けた天井画、怒涛図の「男浪」がデザインされている。

こちらは彩色されていない蓋。凹凸は彩色された蓋と同じようだが細かくてよくわからない。芸術性と滑りにくさとを兼ね備えた素晴らしいデザインだ。

こちらは五芒星の中に「水」の字が入った量水器の蓋。長野市内でも同じ蓋を見かけたことがある。また、中央に市章が入った同じ地紋の蓋を大町市でも見かけたことがある。

小布施駅。長野電鉄長野線の駅で、特急列車を含め全ての列車が停車する。

小布施駅には「ながでん電車の広場」が併設されており、かつて長野電鉄を走っていた古い車両が幾つか展示されている。踏み切りを渡り、使われていない線路の上を歩いて車両の中を見学することもできる。

写真で左側、展示用の車庫内に見えるのは、昭和2年に製作され昭和54年に引退した電気機関車、ED502。右に見えるのは小布施駅に入線する特急、2000系電車。

高井鴻山記念館。蓋にデザインされている「怒涛図」がここにある。彩色された蓋もこの小路の入り口に設置されていた。

以上、撮影は2008年4月と2009年5月。

蓋にデザインされている怒涛図の「男浪」。葛飾北斎が86歳の時の作品なのだという。(† ウィキメディアより取得。作者:葛飾北斎、利用許可:パブリックドメイン、マウスカーソルを乗せると蓋の絵を重ねて表示)

関連リンク

●☆ネギ坊主☆さん

●たにしと神社さん

●マンホールの写真さん

●♪あの町 この町 虹色めぐり♪~長野の町から~さん