東京市電氣局

東京市電氣局(現 東京都交通局)

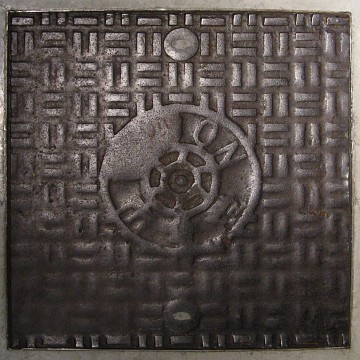

東京市の市章(現在の東京都の都章)を基にしたデザインの電氣局紋章を中心に、「市電燈 NO」と書かれている。「市電燈」は「東京市電氣局電燈課」を指しているものと思われるが、「NO」が何を意味しているのかは不明。電氣局には電燈課の他に電車課が存在しており、電車課は現在の東京都交通局の前身。

電燈課・電車課の名前からは、電気洗濯機もエアコンもなかった当時、電気の主な使い道は電灯か電車くらいだったことが想像できる。

こちらは四角い蓋。丸い蓋よりも四角い蓋の方が古いのだそうだ。

上記2枚の蓋は電気の史料館で撮影した。

こちらの蓋は上野から浅草に向かう途中、浅草通りの歩道で見つけた現役の蓋。撮影は2010年6月12日。

先述の通り東京市電氣局は当時の東京市内の電力供給事業(電燈課)と路面電車(市電)をはじめとする鉄道事業(電車課)を行っていたが、昭和17年の配電統制令の発令により電力供給事業は関東配電株式會社(半官半民の特殊法人)に移された。翌年昭和18年に東京都が発足すると、残っていた電氣局電車課は東京都交通局と改称され現在に至る。

東京市電氣局は東京都交通局の前身ではあるが、この蓋は電燈課の管轄していた蓋のようなので、現在の管理者は東京都交通局ではなく東京電力になるものと思われる。

東京都交通局(都営地下鉄)

こちらも同じマークが入った比較的新しそうな蓋。電氣局の紋章は東京都交通局に継承され、現在でも廃止にはなっていない。ただ、平成元年に東京都シンボルマークが制定されるとこの紋章は原則使わない方針とされ、現在では目にする機会が少なくなっている。

この蓋は都営浅草線大門駅近くで見つけた。浅草線の開業は昭和35年、大門駅の開業は昭和39年なので、この蓋はその前後に設置されたものか、その後に交換されたものと思われる。従ってこの蓋は東京市電氣局ではなく、東京都交通局(都営線)の蓋と分類すべきだろう。

こちらは万世橋近く、靖国通りに現在も設置されている都営新宿線の案内板。東京市電氣局から継承された東京都交通局の紋章も入っている。平成元年に江戸橋駅から改称された日本橋駅の表示があるので、この案内板は平成元年以降に設置されたものだ。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●電気の史料館(駅からマンホール:2010/07/13)

●東京府東京市(駅からマンホール:2010/12/11)

●むにゅ’s のぉとさん 2

●MDCBlogさん

●8F MANHOLE 研究室さん