神奈川県藤野町

神奈川県津久井郡藤野町(現 相模原市)

町の花「フジ」がデザインされている。藤野町は2007年3月11日に、城山町とともに相模原市に編入されている。

中央本線、藤野駅。神奈川県内にある中央本線の駅は、この駅と隣の相模湖駅のみ。撮影は2008年5月。

関連リンク

●鯛の尻尾を奪い取れさん 2

●悠紀’s缶さん

●鈍行列車の旅したいさん

神奈川県津久井郡藤野町(現 相模原市)

町の花「フジ」がデザインされている。藤野町は2007年3月11日に、城山町とともに相模原市に編入されている。

中央本線、藤野駅。神奈川県内にある中央本線の駅は、この駅と隣の相模湖駅のみ。撮影は2008年5月。

関連リンク

●鯛の尻尾を奪い取れさん 2

●悠紀’s缶さん

●鈍行列車の旅したいさん

愛知県大府市

市の花「クチナシ」がデザインされている。

大府駅。東海道本線と武豊線の駅で、武豊線の起点駅でもある。

撮影は2008年5月。

武豊線は「上り」「下り」の別が通常とは逆になっている珍しい路線だ。これは東海道線より先に熱田-武豊間の路線(半田線)が存在しており、熱田から武豊方面が上りとされていたことに由来する。路線の途中に大府駅が新設され熱田-大府間が東海道線に組み込まれた後も、大府-武豊間の上り下りの方向は変えられずに現在まで残っているということだ。

関連リンク

●鯛の尻尾を奪い取れさん

●マンホール友の会さん

●マンホール風土記さん

●月刊下水道さん

栃木県塩谷郡高根沢町

町の鳥「ヒバリ」と「稲穂」がデザインされている。凹部はエポキシ樹脂、凸部はペンキで彩色されているようだ。このように複数の方法で彩色された蓋が展示用ではなく路上に設置されていることは珍しく、東京近郊では神奈川県大磯町でのみ確認している。

こちらは「人」が踊っている図案の町のシンボルマークと、市の木「イチョウ」の葉がデザインされた農業集落排水の蓋。「人・自然・元気」は高根沢町のイメージアップコピーなのだそうだ。

烏山線仁井田駅。彩色された蓋は駅前に一枚のみ設置されていた。撮影は2008年7月。

仁井田駅に入るキハ40形気動車。列車の先頭に大黒天のキャラクターマークが入っている。

烏山線には「

こちらは毘沙門天のキャラクターマークを付けた車両。マンホールの蓋にデザインしちゃうくらいに、高根沢町には水田地帯が広がる。

関連リンク

●悠紀’s缶さん 2

●どら焼き親父写真館さん 2

●鯛の尻尾を奪い取れさん

神奈川縣鎌倉郡鎌倉町(現 鎌倉市)

星と月とで構成された、明治27年~昭和14年まで存在していた旧鎌倉町の町章が入った蓋。同窓会で高校・大学共通の大先輩から情報を頂いて撮影してきた。鎌倉宮近くの通りに一枚のみ残っており、先述のとおり戦前に存在した鎌倉町時代に製造された蓋ということだ。

こちらは現在の市章「ササリンドウ」が入った市内各所で見られる蓋。「ササリンドウ」の紋を実際に鎌倉源氏が使用していたかどうかは不明とのことだが、歌舞伎や浄瑠璃などでは伝統的に源氏の家紋として使われている。この市章の制定は昭和27年で、腰越町との合併により市制を施行した昭和14年から13年間は市章が存在しなかったということらしい。合併の際、存続自治体は鎌倉町だったようなので、引き続き「星月」の旧町章を市章として利用していた可能性もある。ちなみに幻の田園都市計画のあった大船町の編入は昭和23年。

こちらは市章に似ているが、花が三つとも開いている「ササリンドウ」が入った蓋。これは正確には鎌倉市の市章ではないが、家紋の分類としてはこちらのほうが正しい「ササリンドウ」ということだ。

こちらは旧鎌倉町の町章の由来と思われる鎌倉十井のひとつ「星月井」。「星の井」、「星月夜の井」とも呼ばれており、「星月夜」の語は秋の季語や鎌倉の枕詞になっている。

鶴岡八幡宮の境内にある昭和3年に設立された鎌倉国宝館。

この国宝館の扉にも「星月」の意匠が入っている。

鎌倉市ホームページ内の「鎌倉国宝館について」というページには、この扉に「当時の鎌倉町の町章であった星と月のマークがかたどられている」と記されており、この「星月」の紋章が鎌倉町の町章であったことに間違いはないようだ。

「星月」のマークは国宝館のシンボルマークとしても利用されている。

こちらは鶴岡八幡宮に近い

巨福呂坂洞門は平成5年に竣工した比較的新しい落石防護設備だが、こちらでもなぜか旧鎌倉町の町章を確認することができる。

旧鎌倉町の町章を意匠とした飾りは洞門内に等間隔に並んでいる。

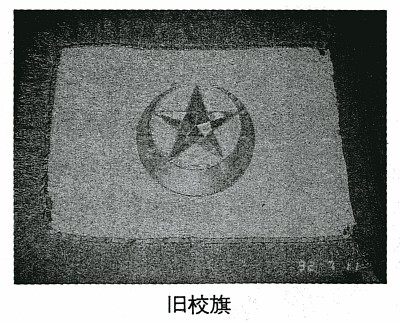

鎌倉市立第一小学校の校章も旧鎌倉町の町章と同じ「星月」だ。第一小学校ホームページの「校章(星月)の由来」によると、校章の由来は「星月井」であり、明治41年に明治天皇の富美宮、泰宮内親王の「御機嫌伺」をきっかけに制定したとされている。もしかすると、小学校の校章を元に鎌倉町の町章が制定されたのかもしれない。このあたりの事情を鎌倉市中央図書館所蔵の郷土資料や「鎌倉町条例集」などで調べてみたが、町章の制定時期や校章と町章との関連はわからなかった。(写真は校章制定時に製作され両内親王より下賜された旧校旗。鎌倉市中央図書館所蔵「鎌倉市立第一小学校 開校百年記念誌」[開校百年記念誌実行委員会編集、鎌倉市立第一小学校 1993年発行]より)

追記(2010/05/31)

蓋に入っている紋章を確認する際にいつもお世話になっているちきぺーじのちきさんから情報を頂き、大正3年~4年にかけて東京朝日新聞に連載されていた「都市の紋章」というコラム(リンク先は神戸大学附属図書館 デジタルアーカイブ)に、

という情報があることが判明した。即ち、町章制定が先で、その後町章の立案者がいた鎌倉小学校(現 第一小学校)の校章にも同じ「星月」が採用されたということらしい。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●大船田園都市株式會社(駅からマンホール:2009/06/06)

●神奈川県鎌倉市(駅からマンホール:2009/06/06)

●神奈川県鎌倉市(駅からマンホール:2007/10/27)

●普通のうさぎのブログさん

●◆鎌倉-ゼの古民家生活◆さん

●鎌倉国宝館について(鎌倉市ホームページ)

●校章(星月)の由来(鎌倉市立第一小学校ホームページ)

江ノ島電鉄株式会社

江ノ電の「え」の字?が入った蓋。江ノ電の鎌倉駅ホームで見つけた。「カネヤス」の文字は蓋を製造した会社の名前だと思われる。

1997年に江ノ電開業95周年を記念して製造された江ノ島電鉄10形電車。レトロ調のデザインだが、過去に走っていた車両デザインを復刻したと言うわけではないようだ。極楽寺駅で撮影。

江ノ電の踏み切り越しに見る御霊神社。もともと道があったところに電車が通るようになったという理由からか、この辺りは線路と商店・民家・神社などが渾然一体となっている。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)