藤枝鉄蓋探検隊の路地裏座談会

去る5月2日、ゴールデンウィークの中日に静岡県藤枝市でマンホール蓋のイベントが開催された。主催者の藤枝鉄蓋探検隊隊長こと雨水 フェンディさんよりゲストとしてお招きにあずかり、筆者も参加させていただいた。まぁ、例え誘われていなかったとしても行くんだけどね。ともかくそのご報告をしたいと思う。

会場の藤枝市生涯学習センター。開催は午後からだったが、準備もあるので午前中に到着した。

海抜と浜岡原発からの距離が書かれたプレートがあった。流石は静岡。

見頃をやや過ぎてはいたが、市名の「藤」も咲いていた。市の花ももちろん「フジ」だ。

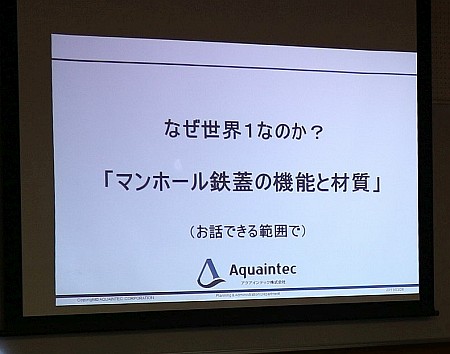

そんな会場で着々と進む準備の様子。隊長の山下さんがマンホール蓋に注目するきっかけとなったFENDI図柄の蓋のデザイン(FENDI地紋)を使ったグッズがたくさん並ぶ。

ペーパーウエイトにもFENDI地紋。これは美しい。

「わがまち藤枝」。藤枝市にもご協力をいただき、実物の鉄蓋も展示された。ここに写真は載せられないけれども、蓋を運搬・設置していただいた市役所の方々が爽やかで好印象。会が始まるのが楽しみだ。

静岡県藤枝市

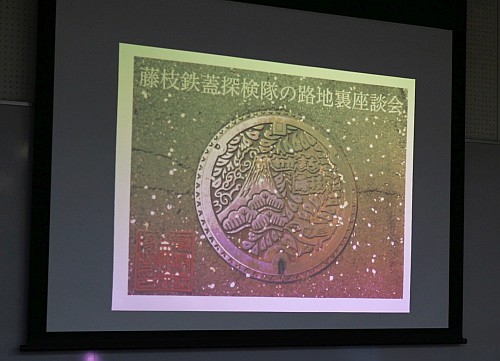

折角なので蓋をじっくり観察・鑑賞。超鋭角の「富士山」と市の花「フジ」、市の木「マツ」、市の鳥「ウグイス」がデザインされている。蓋の裏を見ると、製造元は旭テック(株)さんだった。

こちらは日之出水道機器(株)さんの製造。よく見ると彩色部分の線が閉じていない。エポキシ樹脂を流し込むのではなく、ペンキで塗ったような塗装になっている。彩色用ではない普通のデザイン蓋に強引に色を塗ったようだ。

こちらは実際に路上にある蓋。線が閉じている。

同じく路上にある彩色されていない蓋。線が閉じていない。

マンホールナイトから借りてきた顔はめパネルや、玉川翔太郎氏制作、筆者所蔵のガラスのマンホール蓋も展示させていただいた。

この辺りで準備はほぼ完了。主催者の方々や講演を行っていただくアクアインテック(株)の方と一緒に昼食へ。ここだけの話がたくさん出て楽しかった。

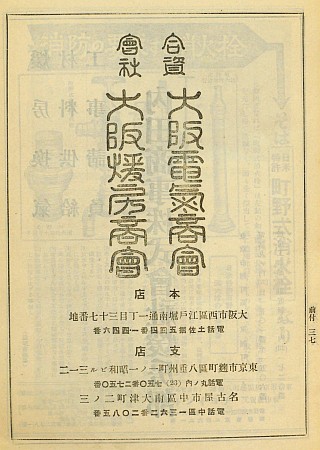

いよいよ開演。参加者は総勢15人くらい。講演に座談会、最後に市役所の資材置き場を見学という盛りだくさんの構成だ。筆者は「鐵蓋觀賞學入門」というタイトルで最初の講演をさせていただいた。これまでに何度か似たお話をさせていただいているが、それを静岡向けにカスタマイズした内容だ。

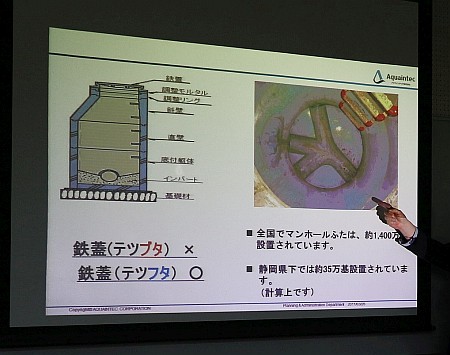

次にアクアインテック(株)の方による、技術の視点からのお話。

十分に勉強したつもりでもまだまだ知らないことが出てくる。興味深い内容だったが、それ以上に聴衆を飽きさせない語り口が素晴らしかった。

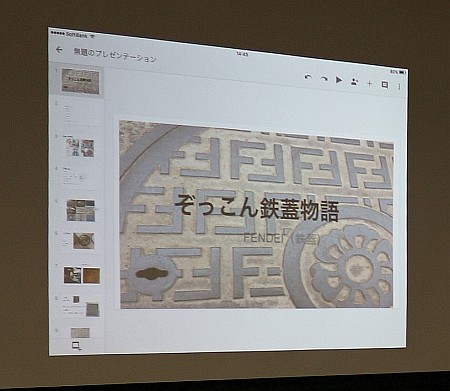

最後の講演は隊長の山下さん。この趣味にハマるきっかけがフェンディ地紋の蓋とのことだったが、話を聞くと、もう趣味の対象全てがフェンディ地紋の蓋という感じで、この蓋に対する並々ならぬ愛を感じた。特定の蓋のみをとことん追いかけるという楽しみ方もあるのだなぁと、また一つ新鮮な気持ちになった。

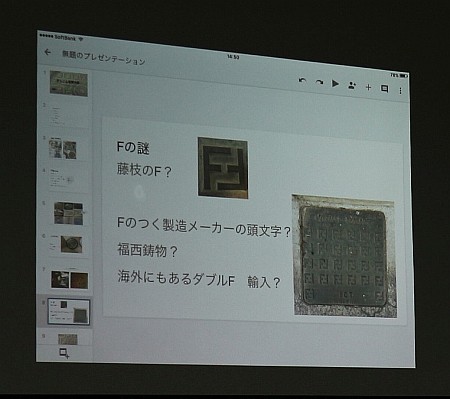

この蓋は藤枝市内にまだ4枚しか確認されておらず、他の自治体では発見されていないそうだ。類似した地紋の蓋は海外を含め幾つかあるようだが、関連はあるのかどうなのか、謎は尽きない。この宇宙で我々は孤独なのかという問いに似たものを感じた。

こちらがそのFENDI地紋の蓋。FENDIはイタリアを代表する世界的ファッションブランドだが、そのロゴマークにそっくりな地紋だ。

実はこの当日、会が終了した直後に、隊長の山下さんが詳しい事情を知る関係者の方と遭遇したそうで、この地紋は藤枝の「F」をモチーフとした藤枝市オリジナルのデザインであることが判明したのだそうだ。しかも別の場所にあったものを何らかの事情で現在の場所に移動させたとのことで、また新たな謎が生まれたようだ。

その自治体独自の地紋を持つ蓋としては、横浜市や東京都、神戸市など幾つかの蓋が挙げられるが、このFENDI地紋の蓋もその一つと分類できる。複数の自治体で広く使われているわけではないので、東京市型や名古屋市型、札幌市型と同列に扱うことはできないが、「藤枝市型」のように何かわかりやすい呼称が欲しいところだ。

写真は無いが、講演のあとは休憩を挟んで自然発生的に座談会が始まった。参加者が手頃な人数だったため、参加者全員が自己紹介を行い、それぞれの蓋談義に花が咲いた。

最後は藤枝市水道庁舎まで足元を見ながら散策した。講演で知識を深めて座談会で打ち解け、最後にフィールドワークを行うという理想的な流れだ。

水道庁舎の倉庫内には鉄蓋がごろごろ。

上水道の庁舎なので下水道のデザイン蓋は無かったが、ちょっと珍しい消火栓のデザイン蓋が置かれていた。

こちらがその珍しい蓋。試験的に造ったもので、路上には無いとのことだった。

滑り止めを施した蓋。実際にはこちらの蓋が採用されたとのことだ。

こちらも滑り止めを施した蓋。藤枝市内で上の消防車の蓋はあまり見かけないが、こちらの蓋は比較的よく見かける。

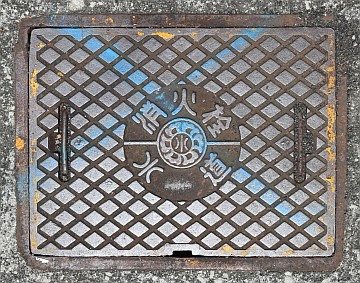

デザインの入った角蓋もあった。

こちらは実際に路上に設置されている蓋。市のシンボル(花・木・鳥)がデザインされている。

と、ここまでほぼ全て長島鋳物(株)さんの製品。やったね。

ふと天井を見上げるとなぜか方位が。何か理由があるのかな?

「日本のペットボトルマップ」なるコーナーもあった。エイプリルフールネタで以前御当地おいしい水というサイトを作ったことがあるが、時間があればここに並んだペットボトルもゆっくり見せていただきたかった。

他にもこんな魅惑的なコーナーも。

これは静岡市の蓋。なぜ桃のマークなのかと悩んでいたが、ひょっとしたらこれは水滴か。

部品の名称ではなく製造メーカーの名前が前面の展示というのも面白い。

実物を利用した仕切弁の模型もあった。最後まで興奮できる内容で会は終了。この後再び散策しながら会場まで戻り、時間いっぱいまで蓋談義と記念撮影が続いた。持参した顔はめパネルも活躍したので嬉しい限り。その様子はこちらのページでも確認できる。

ご報告は以上で終わりだが、人の多い首都圏以外でこういったイベントが開催され、成功裏に終えることができたというのは素晴らしい体験だった。何よりもまず企画をされ、筆者をお誘いしてくださった藤枝鉄蓋探検隊の隊長、山下さんにお礼を申し上げたい。また、もし同様のイベントを開催したいという方がいらしたら、是非教えていただきたい。呼ばれなくても行きます。

ここからは散策中に見かけた蓋を並べてみる。まずは下水道の蓋。日之出水道機器さんの製品。

こちらも下水道の蓋。旭テック(現アクアインテック)さんの製品。

会場近くにあった量水器(上水道)の蓋。渋い。

こちらも上水道、仕切弁の蓋。「弁」の字が特徴的。

右書きの止水栓。

「ケーブル」と書かれた蓋。こちらも恐らく上水道の蓋。

そこそこ古そうな消火栓の蓋。

同じく消火栓の蓋。上の蓋に似ているが、横線が菱形の一部と融合して矢印のようになっている。

「消防水利」と書かれた蓋。中央は井戸のマーク。

少し古そうな消防水利の蓋。「藤枝 消防」と書かれている。

静岡県大井川広域水道企業団

大井川広域水道企業団の蓋。富士山に「大・企」の文字をモチーフとしたマークのようだ。

こちらも大井川広域水道企業団の蓋。

今回のイベントでも少し話題になったが、同じ上水道事業を行っている団体に、軍用水道(大井海軍航空隊)を起源とする大井上水道企業団というのもあって紛らわしい。大井上水道企業団の蓋は金谷周辺に見られ、「大上水」と書かれているのだそうだ。

東海ガス株式会社

東海ガスは焼津市・藤枝市・島田市の3市で都市ガス・LPガスの事業を展開している。2011年4月にロゴマークを変更しているが、路上にある蓋はまだ一世代前のマークが入ったものがほとんどのようだ。蓋はどちらも旭テックさんの製品だが、特に右側の蓋には東海ガスのマークの他に旭テックのマークも入っている。

同じく東海ガスの蓋。こちらも旭テックさんの製品だそうだ。今回はFENDI地紋が話題の中心だったが、こちらは Louis Vuitton。旭テック(アクアインテック)さんの中でも密かにヴィトン柄と呼ばれているのだそうだ。

藤枝駅。この写真の撮影は2009年9月だったりする。現在では完成しているオーレ藤枝がまだ建設中だ。この時はデザイン蓋を撮影して早々に次の目的地へと移動したが、7年後にこんな形で藤枝を再訪することになるとは思いもよらなかった。

関連リンク

●この日の管理人のつぶやき(Twitter)

●藤枝おんぱく(2016年)

●藤枝おんぱく開催報告(2016年)

●リビング静岡

●藤枝おんぱく(2015年)

●ごきげんぱらぽん2さん(2015年の開催レポート) 2

●『ニッポン旅マガジン』取材班ノートさん

●鯛の尻尾を奪い取れさん

●蔓草さん