京都市の電気事業史1 路上の星の正体を探る ~ 京都市営電気事業

京都市営電気事業 京都市電気局

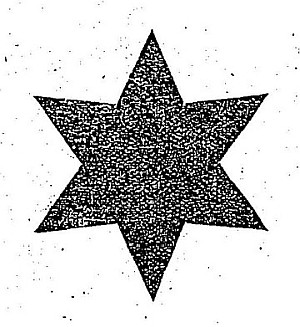

六つの角がある星の紋章に「No.1」と書かれた古そうな蓋。この蓋と同じ紋章の蓋は、京都市内に数は多くないものの幾つか見つけられている。ネット上に情報が見つからなかったため正体不明の蓋と分類していたが、いつもお世話になっている東京蓋散歩さんが京都市電氣局の電力蓋?という記事を書かれ、京都市電氣局の蓋である可能性が指摘された。

というわけで、各種資料を調査し、昨年秋には京都へ実地調査にも行ってきたので、これから5回に分けてこの蓋に関連する記事を書いてみたいと思う。

この蓋は、京都大学吉田キャンパス近く、百万遍交差点に設置されている。見ての通り舗装は新しくなっているが、蓋はそのままだ。京都市が電気事業を行っていた頃の蓋であるとすればもちろん戦前に遡ることができる骨董蓋であり、現在まで残っているのはかなりの幸運であるといえる。

こちらはかつて浅草にあった東京市電氣局の蓋。「NO」と書かれ、そのナンバーを記入するためだと思われるスペースがある。京都の蓋には「No.1」と書かれていたが、共通点と言えるだろう。

蹴上発電所の第二期建屋。蹴上発電所は、営業用としては日本最初の水力発電所とされ、明治23年に通水した琵琶湖疏水第1疏水の水力を使い、明治24年に運転を開始した歴史ある発電所だ。写真の第二期建屋は現存する建屋の中では最古の建屋で、明治45年の竣工とのことだ。

この第二期建屋の星型の装飾と、蓋の紋章とが同じものなのではないかというのが東京蓋散歩さんのご指摘である。

さて、蓋の星と発電所の星とは同じものなのかどうか、京都へ実地調査をしに行く前に幾つか資料を探してみた。最初に見つけたのが京都市電氣局例規(京都市電氣局編:昭和12年)の中にある「電氣工作物巡視員之證」と「水利徽章」だ。同じページに、現在の京都市交通局の紋章として使われている「市營電氣軌道徽章」も記載されている。

「電氣工作物巡視員之證」は、京都市業務局電燈電力課の職員であることを示すもので、昭和9年1月30日に制定されている。また、「水利徽章」は明治25年9月4日に、京都市公告第31号で定められたと記載されている。電氣局の例規内に記載されているが、一方は電氣局ではなく業務局の職員証で、もう一方は水利に関する徽章と、なかなか複雑な状況になっている。

次に見つけた資料がこちら、京都市例規類抄(京都市:明治36年)。こちらの資料では、明治24年9月4日に京都市公告第31号で「水利事務所徽章」として定められたことが記載されているが、先ほどの京都市電氣局例規と制定年が1年ずれている。更に調査を進めたところ、制定年は明治24年9月が正しく、先に紹介した京都市電氣局例規の記述が間違っているようだ。

ともかく、蓋の星と発電所の星は同じもので、明治24年に制定された水利事務所徽章が元となっていることは確かなようだ。なお、蹴上発電所では定期的に見学会を開催しており、このことを確かめるために筆者も昨年の秋にその見学会に参加してきた。その様子は次回の記事に書くつもりなので期待されたし。

京都市例規類抄には京都市章についての記載もあるが、興味深いのはその制定年月日で、明治24年10月2日に京都市公告第36号で定められたことが記載されている。水利事務所徽章が同年9月4日の公告第31号で定められているので、1ヵ月の違いではあるが、水利事務所徽章は市章に先駆けて制定されていたことが分かる。当時の京都市がこの事業に対して重きを置いていたことが窺われる。

さて、ここまで電氣局、業務局、水利事務所と複数の組織の名前が出てきたが、星の紋章のことを何の紋章と呼称すればよいのかいまいちはっきりしていない。そのため、官報、京都市統計書、例規、職員録など閲覧可能な資料を数多く当たって、京都市の電気事業を行っていた組織の名前を調査してみた。名前が変更された年の組織名を太字にしている。

| 年 | 組織名 | 資料 | その他 |

|---|---|---|---|

| 明治24年 | 水利事務所 | 京都市例規類抄 | 6月 第一期蹴上発電所 一部完成 9月4日 水利事務所徽章制定 10月2日 市章制定 |

| 明治25年 | 水利事務所 | 官報 | 6月4日 水利事務所開業式 水利事務所の主たる業務が発電事業であることが窺われる |

| 明治30年 | 5月 第一期蹴上発電所 完成 | ||

| 明治36年 | 水利事務所電氣部 | 京都市例規類抄 | |

| 明治41年 | 水利部電氣課 臨時事業部電氣課 |

京都市統計書 | |

| 明治42年 | 水利部電氣課 臨時事業部電氣課 |

京都市統計書 | |

| 明治43年 | 水利部電氣課 臨時事業部電氣課 |

京都市統計書 | |

| 明治44年 | 水利事務所電氣課 臨時事業部電氣課 |

京都市統計書 | |

| 大正元年 | 水利事務所電氣課 | 京都市統計書 | 明治45年2月 第二期蹴上発電所竣工 |

| 大正3年 | 4月 夷川発電所 竣工 5月 伏見発電所 竣工 |

||

| 大正4年 | 事業部電氣課 | 京都市統計書 | |

| 大正6年 | 事業部電氣課 | 京都市統計書 | |

| 大正9年 | 電氣部 | Wikipedia | |

| 大正13年 | 電氣局電氣課 | 京都市統計書 京都市榮電氣事業沿革誌 |

|

| 大正14年 | 電氣局電氣課 電氣局發電課 電氣局電燈電力課 |

京都市榮電氣事業沿革誌 | 10月10日 發電課・電燈電力課設置 |

| 大正15年 | 電氣局電氣課 電氣局發電課 電氣局電燈電力課 |

京都市職員録 京都市榮電氣事業沿革誌 |

11月1日 電燈電力課廃止? 11月2日 發電課廃止? |

| 昭和2年 | 電氣局電氣課 | 京都市榮電氣事業沿革誌 | |

| 昭和4年 | 電氣局電氣課 電燈部 |

京都市電氣局例規 | |

| 昭和9年 | 電氣局電氣課 業務局電燈電力課 |

京都市電氣局例規 | 1月30日 電氣工作物巡視員之證 制定(業務局電燈電力課) |

| 昭和11年 | 1月 第三期蹴上発電所 竣工 |

この後の昭和17年、国家総動員法に基づいて施行された配電統制令によって、京都市の電気事業は日本発送電と関西配電の管轄下に統合された。そして現在の関西電力へと続いている。表を見るとよくわかるが、歴史が長いだけあり組織名は何度も変更されている。最上部の組織名だけを見ても、水利事務所→水利部→水利事務所→事業部→電氣部→電氣局と変遷している。この点は組織名の変更が無かった東京市電氣局とは大きく異なっている。

さて、星の紋章の呼称についてだが、上記の理由により京都市営電気事業の紋章としたいと思う。

この星そのものについても多少調べたのでここに書いておく。形状としては六芒星を塗りつぶしたような形だが、六芒星の内側の六角形を切り取ったものを「六光星」と呼ぶこともあるようだ。そのため、京都市営電気事業の紋章も六光星と言える。他にこの六光星を使った紋章として、福岡県の名門校、修猷館高等学校の校章がある。校章は修猷館初代館長の隈本有尚によって明治27年に制定されたという。京都市水利事務所の徽章は明治24年の制定なので、同時代と言える。また、初期の校章は星の頂点の角度がより鋭角であったという情報もあり、この点も水利事務所の徽章と同じだ。さらに、校章の由来は朱舜水の「楠公賛」の冒頭の句「日月麗乎天」によるとのことで、京都のヒーローである楠木正成が関わっている。というわけで、校章を制定した隈本有尚が琵琶湖疏水事業にも係わっていなかったかどうかも調べてみたが、特に関係は見つからなかった。ただ、琵琶湖疏水事業及び蹴上発電所の創設を主導した田辺朔郎は1861年生まれで明治10年に工部大学校(後の東京大学工学部)に進学しており、1860年生まれで明治11年に東京大学理学部へ進学した隈本有尚とは同年代だ。親交があったとしても不思議ではない。

なお、隈本有尚は東京大学理学部の第一期生で、理学部天文学科の第1号論文を書いた人物でもあり、同学科出身の筆者とも縁がある。他にも、東京大学予備門で夏目漱石、正岡子規、南方熊楠、秋山真之、山田美妙らに数学を教え、正岡子規に赤点を付けて卒業させなかったなど、面白い逸話がある。

他に、隈本有尚は西郷隆盛に心酔していたという情報もある。蹴上発電所を創設する際の担当大臣(内務大臣)が隆盛の弟である西郷従道であり、その後第二琵琶湖疏水の開削を推進した当時の京都市長が隆盛の長男、西郷菊次郎であるという繋がりもある。

ともかく、同時代に同じ形状の紋章が考案されたわけで、もしかすると隈本有尚が水利事務所徽章の考案者であった可能性もある。もちろん年代順に、隈本有尚が水利事務所徽章を参考に校章を制定した可能性もあるし、水利事務所徽章は単に「水」の文字の形に由来し、隈本有尚とは全く関係のない可能性もある。

長くなったので纏めると、

- 京都市内にある星の紋章の入った蓋は京都市営電気事業のもので、元々この紋章は明治24年9月に制定された水利事務所徽章である

- 水利事務所徽章の制定は市章の制定よりも早く、当時の京都市が水利事業(電気事業)に重きを置いていたことが窺われる

- 京都市営電気事業の歴史は古く、組織名が何度も変わっている

- 隈本有尚が紋章(六光星)の考案者である可能性も

といった内容だった。

次回、蹴上発電所の見学会の様子と、そこで得られた情報を書くつもりだ。遅筆なのであまり期待せずにお待ちいただきたい。

関連リンク

●東京蓋散歩さん